1976 markierte einen Meilenstein in der Geschichte des „Tatort“. Mit rekordverdächtigen Einschaltquoten, gesellschaftskritischen Themen und einer Starbesetzung vor und hinter der Kamera setzte die ARD-Krimireihe neue Maßstäbe im deutschen Fernsehen.

Vom Ruhrpott bis nach Wien: Eine Republik im Krimi-Fieber

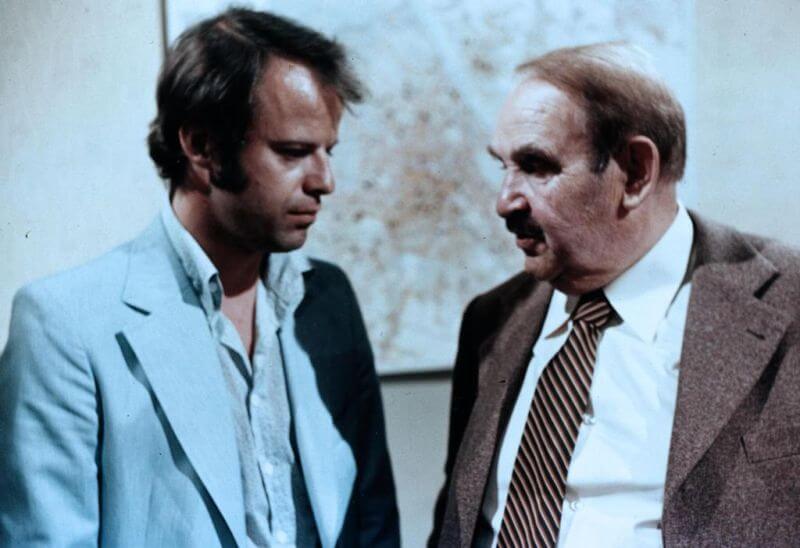

Die Vielfalt der Schauplätze spiegelte die föderale Struktur der Bundesrepublik wider. Vom Ruhrpott, wo Hansjörg Felmy als Kommissar Haferkamp in „Zwei Leben“ und „Abendstern“ ermittelte, bis nach Wien, wo Fritz Eckhardt als Oberinspektor Marek in „Annoncen-Mord“ einen perfiden Heiratsschwindler jagte – der „Tatort“ bot 1976 ein Panorama der deutschsprachigen Kriminallandschaft.

Besonders hervorzuheben ist die Folge „Wohnheim Westendstraße“ mit Gustl Bayrhammer als Kommissar Veigl. Sie thematisierte die Lebenssituation von Gastarbeitern in München und griff damit ein hochaktuelles gesellschaftliches Thema auf. Der „Tatort“ bewies hier einmal mehr, dass er mehr als nur Unterhaltung bot – er war ein Spiegel der Zeit.

Rekordquoten und Staraufgebot

Die Zuschauer honorierten den Mut zu brisanten Themen und die hohe Qualität der Produktionen. Die Folge „Augenzeuge“ mit Werner Schumacher als Kommissar Lutz erreichte die sensationelle Quote von 67 Prozent. Auch Hansjörg Felmys Ruhrpott-Ermittler Haferkamp konnte in „Abendstern“ 62 Prozent der Zuschauer vor die Fernseher locken.

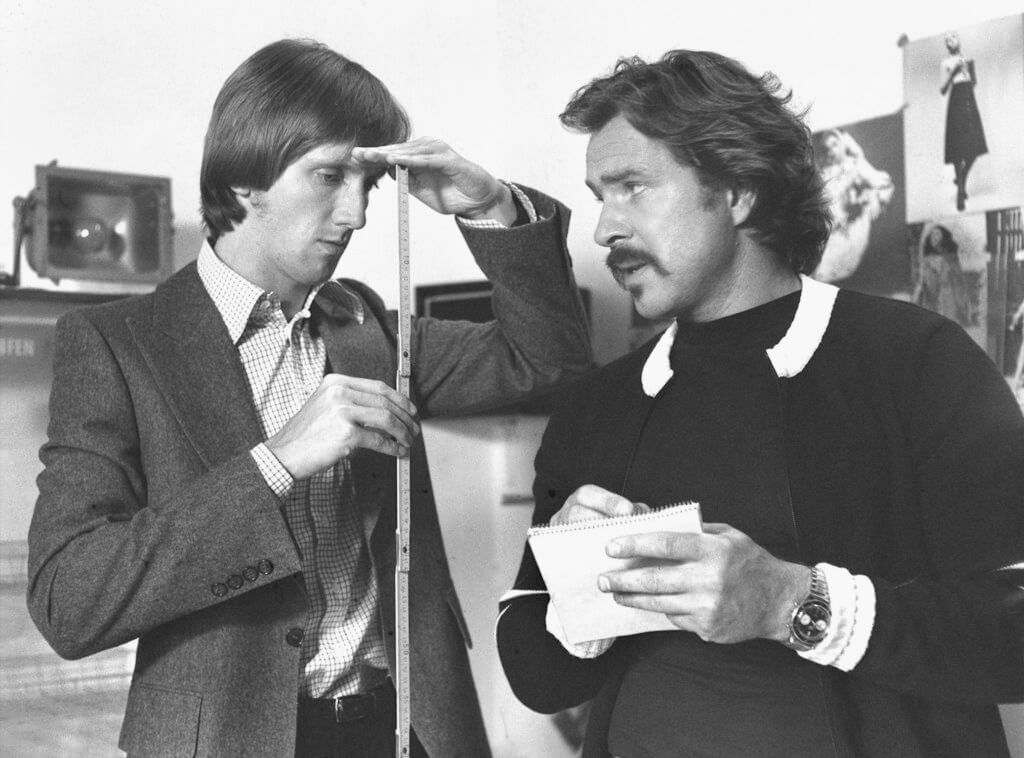

1976 glänzte der „Tatort“ nicht nur mit etablierten TV-Gesichtern. In Nebenrollen waren aufstrebende Stars wie Götz George in „Transit ins Jenseits“ und Marius Müller-Westernhagen zu sehen. Sie verliehen den Produktionen zusätzliche Strahlkraft und unterstrichen den Anspruch der Reihe, Top-Unterhaltung zu bieten.

Innovation und Wagemut

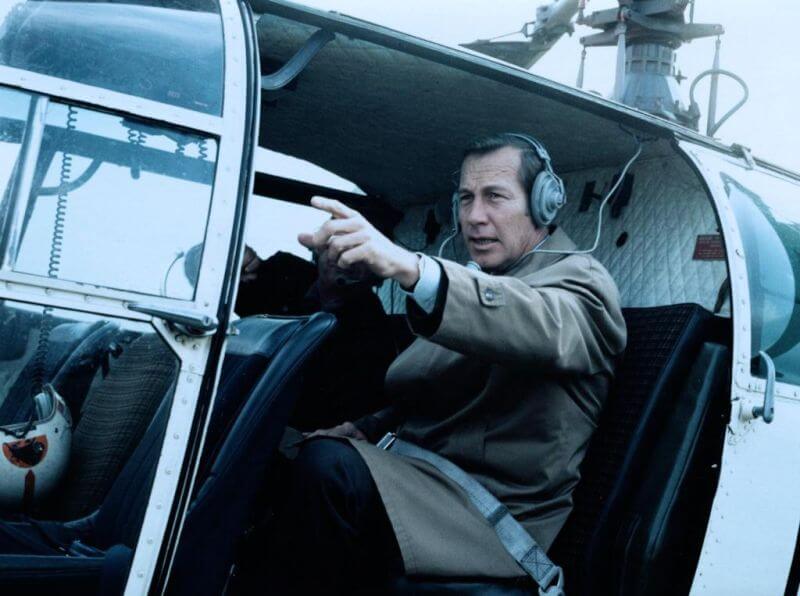

Besonders innovativ zeigte sich die Reihe mit Folgen wie „Trimmel und der Tulpendieb„, die den Hamburger Ermittler Walter Richter alias Kommissar Trimmel in die Niederlande führte. Die Dreharbeiten auf der tatsächlich existierenden REM-eiland vor der niederländischen Küste sorgten für authentische Atmosphäre und internationales Flair.

Noch brisanter war „Transit ins Jenseits“ mit Martin Hirthe als Kommissar Schmidt. Die Folge griff das heikle Thema der deutsch-deutschen Grenze auf und spielte ein fiktives Szenario auf den Transitstrecken zwischen Ost- und Westdeutschland durch. In Zeiten des Kalten Krieges ein durchaus gewagter Stoff.

Hinter den Kulissen: Qualität durch Erfahrung

Der Erfolg des „Tatort“ 1976 basierte nicht zuletzt auf der Expertise hinter der Kamera. Renommierte Regisseure wie Wolfgang Staudte („Der Seewolf“) inszenierten einzelne Folgen. Auch die Drehbuchautoren trugen zum Erfolg bei: Herbert Lichtenfeld etwa, der das Skript zu „Zwei Flugkarten nach Rio“ verfasste, hatte bereits mehrere erfolgreiche „Tatort“-Folgen in seinem Portfolio.

Ein Format definiert sich neu

1976 war das Jahr, in dem der „Tatort“ endgültig zur Institution wurde. Die Reihe bewies, dass sie mehr konnte als nur Mord und Totschlag. Sie bot einen Querschnitt durch die Gesellschaft, griff aktuelle Themen auf und scheute sich nicht vor Kontroversen. Gleichzeitig verstand sie es, mit Stars und spektakulären Fällen zu unterhalten.

Mit dieser Mischung aus Lokalkolorit und überregionalen Themen, aus Sozialkritik und Starappeal, legte der „Tatort“ 1976 den Grundstein für seinen bis heute anhaltenden Erfolg. Er etablierte sich als Spiegel der Gesellschaft und als Gradmesser für die Befindlichkeiten der Republik – eine Rolle, die er bis heute mit Bravour ausfüllt.