Die ARD-Krimireihe „Tatort“ wagte sich 1973 auf neues Terrain: Mit internationalen Regisseuren, gesellschaftskritischen Themen und neuen Ermittlern setzte die Serie Maßstäbe – und sorgte für Aufsehen.

Hollywood am Rhein

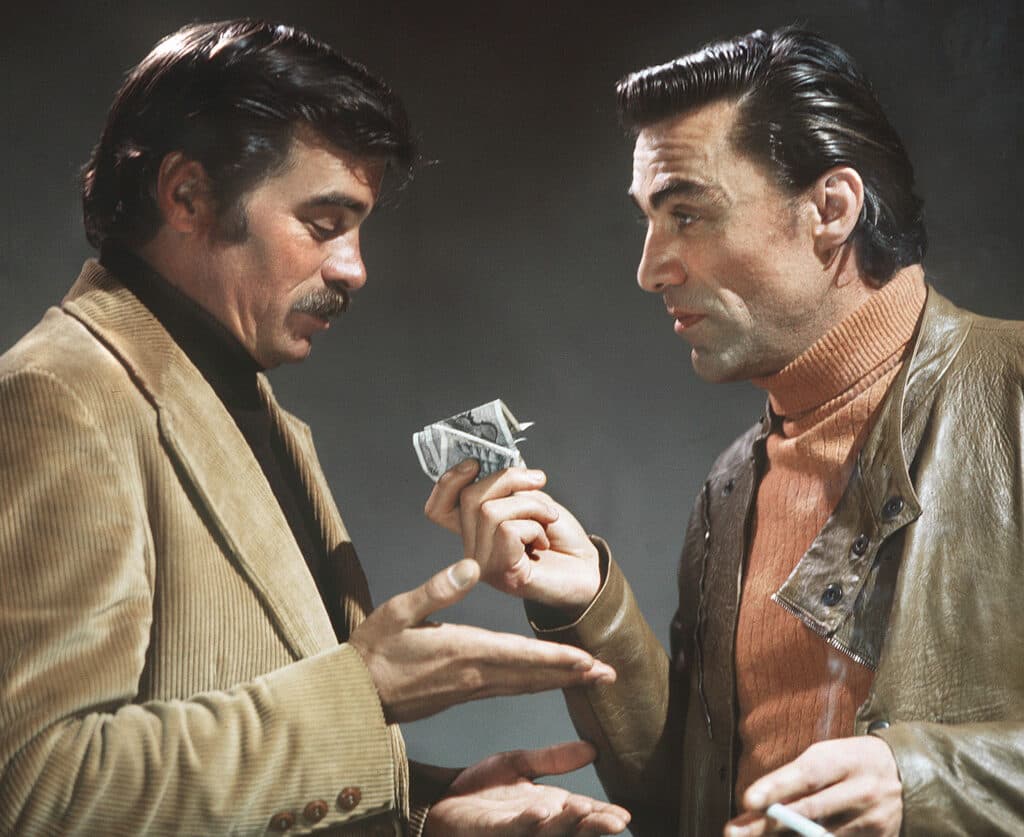

Es war ein Paukenschlag für die noch junge Krimireihe: Mit „Tote Taube in der Beethovenstraße“ (Folge 025) holte sich der WDR erstmals einen internationalen Regisseur ins Boot. Der Amerikaner Samuel Fuller, bekannt für seine harten Gangsterfilme, inszenierte einen Fall, der es sogar in die US-Kinos schaffte. Ein Experiment, das die Grenzen des deutschen Fernsehkrimis sprengte.

Neue Gesichter, neue Städte

Doch nicht nur hinter der Kamera tat sich etwas. 1973 war das Jahr der neuen Ermittler: Franz Gerber nahm in Baden-Baden die Arbeit auf, Eugen Lutz in Stuttgart. Und mit Oberinspektor Marek betrat erstmals ein Wiener Kommissar die „Tatort“-Bühne. Die ARD setzte auf regionale Vielfalt – vom Schwarzwald bis zur Donau.

Quote hui, Kritik pfui

Die Zuschauer honorierten die Neuerungen. Folgen wie „Weißblaue Turnschuhe“ (59% Marktanteil) oder „Stuttgarter Blüten“ (71%) brachen Quotenrekorde. Doch nicht alle waren begeistert: Der BR-Rundfunkrat zeigte sich schockiert über die Darstellung eines skrupellosen Immobilienhai in „Tote brauchen keine Wohnung„. Die Folge verschwand für fast 20 Jahre im Giftschrank.

Talentschmiede „Tatort“

Auch hinter den Kulissen arbeiteten 1973 künftige Größen: Wolfgang Petersen, später Hollywood-Regisseur, inszenierte „Jagdrevier„. Kameramann Michael Ballhaus, der später mit Martin Scorsese drehen sollte, sorgte in „Tote brauchen keine Wohnung“ für eindrucksvolle Bilder.

Abschied und Aufbruch

Während neue Ermittler die Bühne betraten, mussten sich die Zuschauer von anderen verabschieden. Das Saarbrücker Team Liersdahl und Schäfermann löste seinen letzten Fall, ebenso wie der smarte Zollfahnder Kressin. Der „Tatort“ 1973 stand im Zeichen des Wandels – und legte den Grundstein für die Erfolge der kommenden Jahrzehnte.