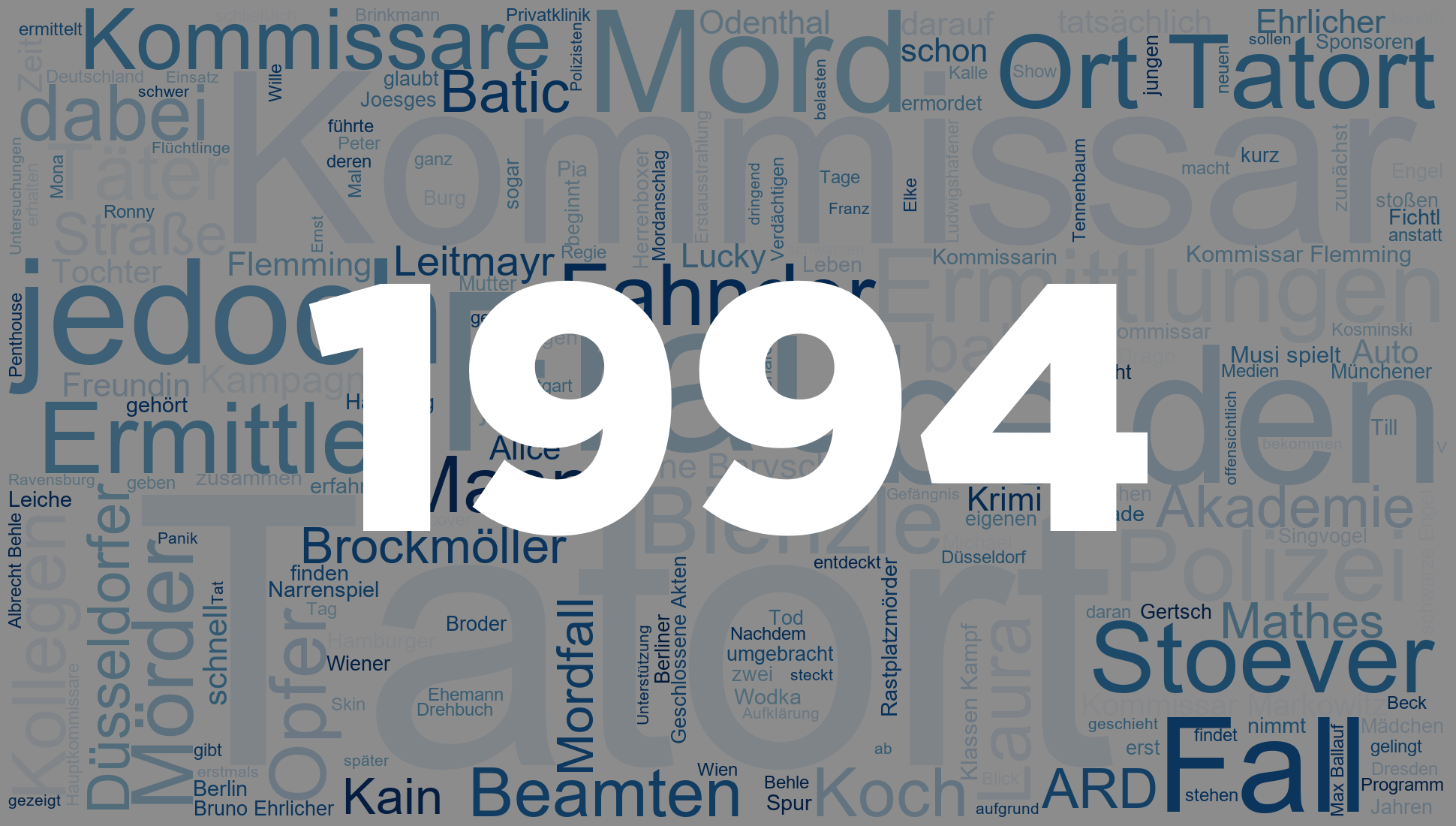

Von der Nachwendezeit bis zur aufkommenden Globalisierung: Die ARD-Krimireihe „Tatort“ spiegelte 1994 ein Land im Umbruch wider. Zwischen Fastnachtsnarren und russischen Schmugglern zeichneten die Ermittler das Bild einer sich rasant verändernden Gesellschaft.

Brennpunkt Schulhof: Gewalt und Integration

Es war das Jahr, in dem Nelson Mandela Südafrikas erster schwarzer Präsident wurde und Jeff Bezos den Online-Händler Amazon gründete. Doch während die Welt feierte, brodelte es in Deutschlands Klassenzimmern. In „Klassen-Kampf“ (Folge 293) nahmen sich die Münchner Ermittler Batic und Leitmayr der zunehmenden Gewalt an Schulen an. Der Fall zeigte schonungslos die Spannungen zwischen Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund – ein Thema, das die Nation noch lange beschäftigen sollte.

Organisierte Kriminalität: Die neuen Bedrohungen aus dem Osten

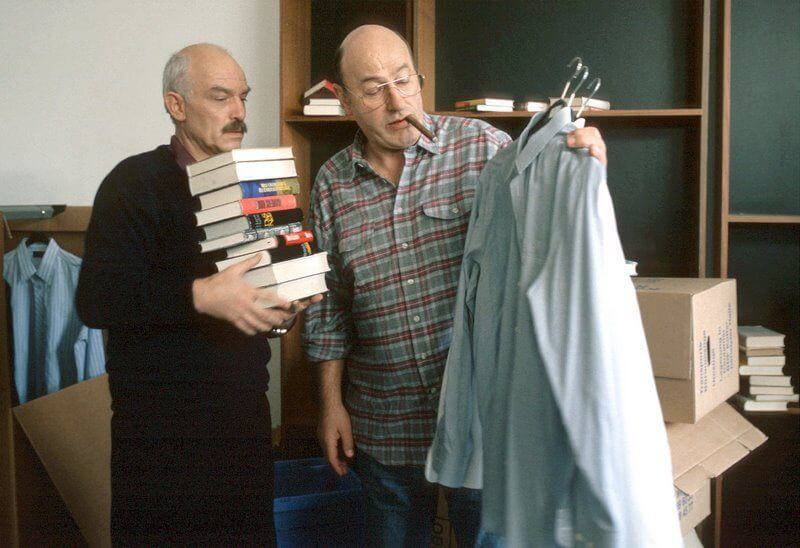

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen nicht nur neue Freiheiten, sondern auch neue Formen der Kriminalität. In „Ein Wodka zuviel“ (Folge 288) jagten Stoever und Brockmöller russische Schmugglerbanden in Hamburg. Der Fall zeigte exemplarisch, wie schnell sich kriminelle Strukturen nach der Wende etablierten und wie überfordert die Behörden anfangs damit waren.

Justiz am Pranger: „Tatort“ als Reformmotor

Dass „Tatort“ mehr kann als nur unterhalten, bewies die Folge „Singvogel“ (292). Die schonungslose Darstellung des deutschen Justizvollzugs löste eine landesweite Debatte aus und trug zu späteren Reformen bei. Selten zuvor hatte eine Fernsehsendung so direkten Einfluss auf die politische Agenda genommen.

Medien als vierte Gewalt: Wenn Werber Mörder jagen

In „Die Kampagne“ (Folge 304) war es nicht die Polizei, sondern eine Werbeagentur, die einen Mordfall aufklärte – mithilfe moderner Medien und fragwürdiger Methoden. Der Fall warf unbequeme Fragen auf: Wie viel Macht haben die Medien? Und wer kontrolliert die Kontrolleure? In Zeiten von Fake News und Social Media-Manipulation wirkt dieser „Tatort“ fast prophetisch.