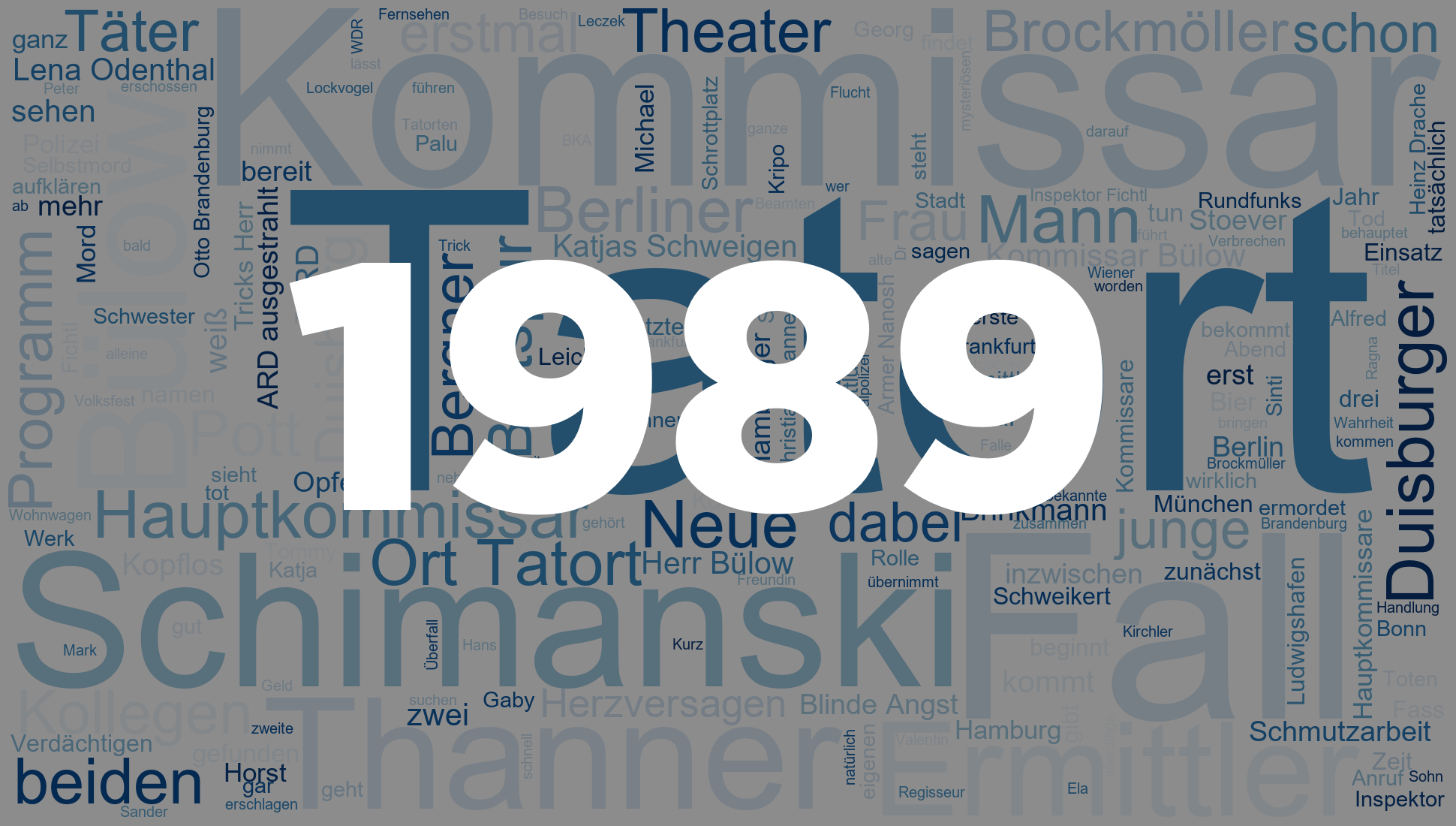

In einem Jahr der politischen Wende lieferte auch der „Tatort“ brisanten Stoff. Von der Stahlkrise bis zur Sinti-Verfolgung – die ARD-Krimireihe spiegelte 1989 ein Land im Umbruch wider und bewies einmal mehr ihre Relevanz als Seismograph gesellschaftlicher Erschütterungen.

Mord und Mauerfall

Während in Ostdeutschland die Mauer fiel, fielen in der ARD die Leichen. Der „Tatort“ erlebte 1989 ein Jahr der Extreme. In Duisburg kämpften sich Schimanski und Thanner durch Stahlarbeiterstreiks, in Hamburg wurde die NS-Verfolgung der Sinti und Roma zum Thema. Die Krimireihe bewies einmal mehr ihr Gespür für den Zeitgeist.

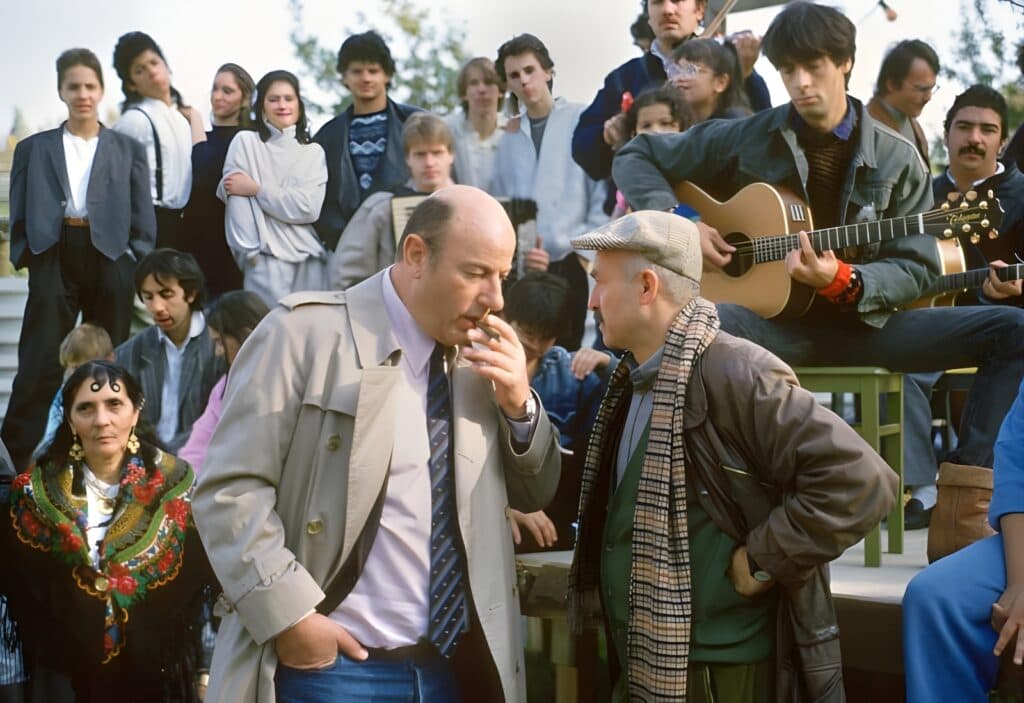

Besonders eindrucksvoll gelang dies in der Folge „Der Pott“. Inmitten der Stahlkrise im Ruhrgebiet mussten die Ermittler Schimanski und Thanner einen Mordfall aufklären, der eng mit den sozialen Spannungen der Region verwoben war. Die Darstellung der verzweifelten Arbeiter, die um ihre Existenz kämpften, bot mehr als nur Krimiunterhaltung – sie war ein Spiegel der gesellschaftlichen Realität.

Frauenpower und letzte Vorhänge

Mit Ulrike Folkerts als Lena Odenthal betrat in Ludwigshafen „Die Neue“ die Bühne – und setzte gleich Maßstäbe für starke Frauenfiguren. In ihrem Debüt jagte sie einen Serienvergewaltiger und bewies, dass auch eine Frau dem harten Polizeialltag gewachsen sein kann. Folkerts‘ Darstellung einer selbstbewussten, unabhängigen Ermittlerin war revolutionär für die damalige Zeit und legte den Grundstein für eine der langlebigsten „Tatort“-Karrieren.

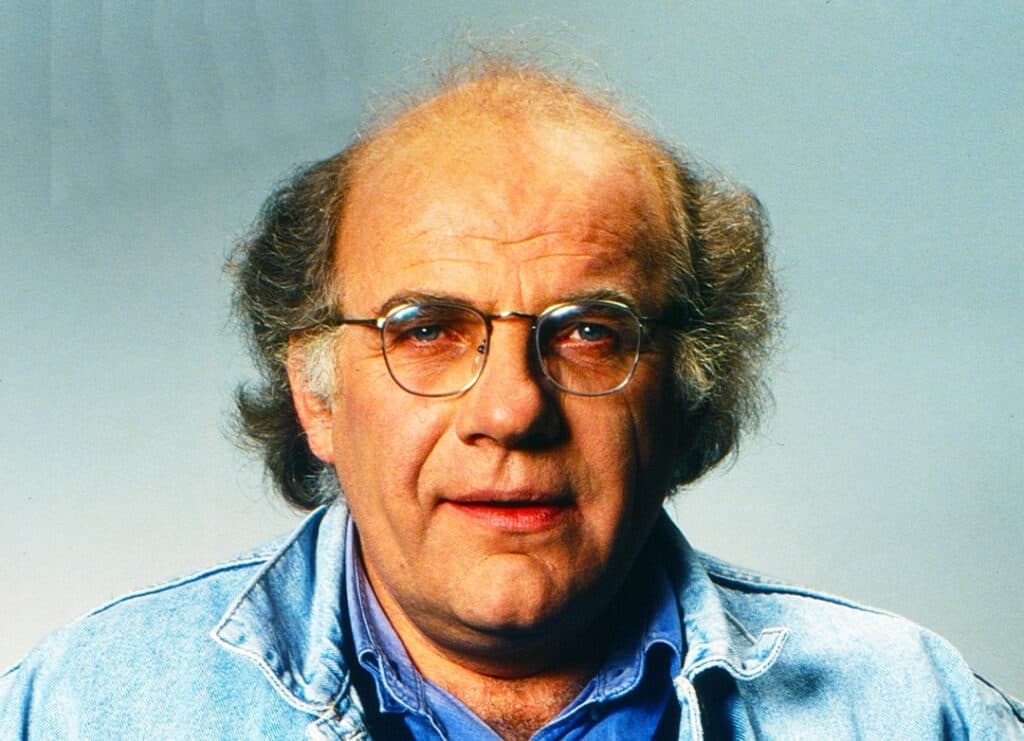

In Berlin hingegen fiel der letzte Vorhang für Kommissar Bülow, der in „Alles Theater“ seinen Abschied gab. Die Folge, die in der Theaterszene spielte, war ein würdiger Abgang für den kultivierten Ermittler. Sie zeigte einmal mehr, dass der „Tatort“ auch vor der Hochkultur nicht Halt macht und komplexe, intellektuelle Fälle präsentieren kann.

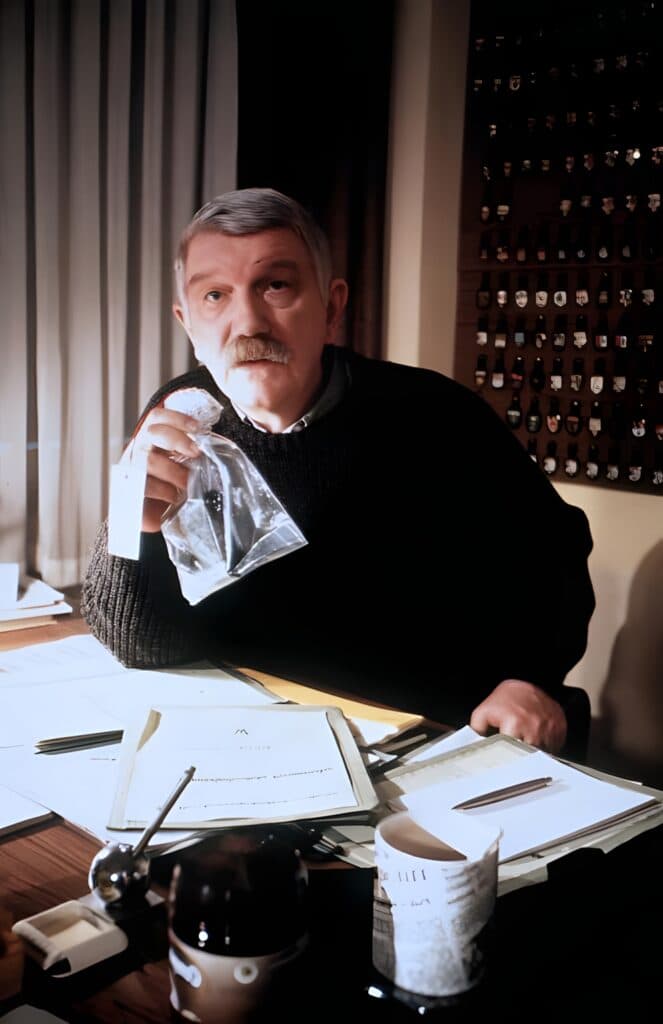

Zu brutal für die Primetime

Dass der „Tatort“ auch anecken kann, bewies die Duisburger Folge „Blutspur“. Der „Schrottplatz-Krieg“ war der ARD zu gewalttätig – die Folge verschwand für ein Jahrzehnt im Giftschrank. Die Darstellung eines brutalen Konflikts zwischen rivalisierenden Gruppen war selbst für Schimanski-Verhältnisse zu heftig. Der Fall zeigt, wie der „Tatort“ immer wieder Grenzen austestet und gesellschaftliche Debatten über Gewaltdarstellung im Fernsehen anregt.

Grenzüberschreitende Ermittlungen

Während die innerdeutsche Grenze fiel, überwand der „Tatort“ andere Barrieren. In „Herzversagen“ ermittelte der Saarbrücker Kommissar Palu erstmals mit französischen Kollegen – ein Vorbote des vereinten Europas? Die Folge zeigte nicht nur die Herausforderungen der grenzüberschreitenden Polizeiarbeit, sondern auch die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Nachbarländer.

Blick in die Abgründe der Gesellschaft

Der Wiener „Tatort“ „Blinde Angst“ wagte einen Blick in die Psyche eines zu Unrecht Verdächtigten. Die Folge zeigte eindrucksvoll, wie schnell jemand in die Mühlen der Justiz geraten kann und welche verheerenden Auswirkungen falsche Verdächtigungen haben können. Hier bewies der „Tatort“ einmal mehr seine Fähigkeit, komplexe psychologische Porträts zu zeichnen.

Auch der Hamburger Fall „Armer Nanosh“ ging tief. Er thematisierte die Nachwirkungen der NS-Verfolgung der Sinti und Roma und zeigte, wie die Vergangenheit bis in die Gegenwart nachwirkt. Die Folge war ein wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit einem oft vernachlässigten Kapitel der deutschen Geschichte.

Fazit: Mehr als nur Krimi

1989 zeigte der „Tatort“, dass er mehr kann als nur Mord und Totschlag. Die Reihe wurde zum Seismographen gesellschaftlicher Erschütterungen. In einem Jahr, das Deutschland veränderte, lieferte auch die ARD-Krimireihe Stoff zum Nachdenken – verpackt in spannende 90 Minuten Sonntagabendunterhaltung.

Von der Stahlkrise im Ruhrgebiet über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit bis hin zu den Herausforderungen der europäischen Zusammenarbeit – der „Tatort“ griff die brennenden Themen seiner Zeit auf und verarbeitete sie zu fesselnden Kriminalfällen. Dabei scheute die Reihe auch vor kontroversen Themen und experimentellen Ansätzen nicht zurück.

Mit dem Debüt von Ulrike Folkerts als Lena Odenthal setzte der „Tatort“ zudem ein wichtiges Zeichen für die Gleichberechtigung im deutschen Fernsehen. Die starke, unabhängige Kommissarin wurde zum Vorbild für eine ganze Generation von Zuschauerinnen.

So erwies sich der „Tatort“ 1989 einmal mehr als weit mehr als nur eine Krimireihe. Er war ein Spiegel der deutschen Gesellschaft in einem Jahr des Umbruchs – unterhaltsam, spannend und gleichzeitig tief in den relevanten Themen seiner Zeit verwurzelt.