Während das Ozonloch die Welt erschütterte und Europa die Grenzen öffnete, lieferte die ARD-Krimireihe Tatort ein Feuerwerk an gesellschaftskritischen Fällen. Von Sekten bis Bankbetrug – die Ermittler spiegelten die Ängste und Sorgen einer Nation wider. Ein Jahr, das die Krimireihe nachhaltig prägte.

Abschied und Neuanfang

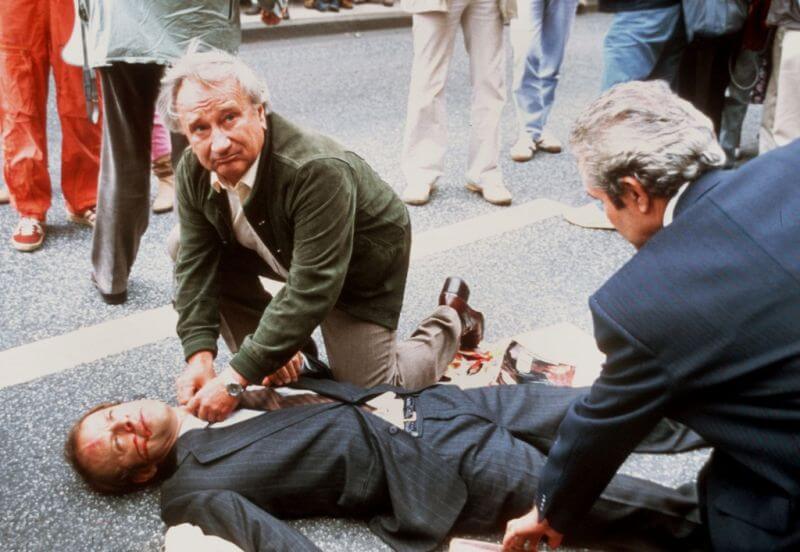

Das Tatort-Jahr begann mit einem Paukenschlag: Berlins Ermittler-Urgestein Walther verabschiedete sich in „Ordnung ist das halbe Sterben“ – leider mit einem Fall, der die Kritiker spaltete. Doch wo eine Tür sich schließt, öffnet sich bekanntlich eine andere: In Hamburg betrat Paul Stoever die Bühne, während Frankfurt mit Brinkmann einen neuen Kopfarbeiter präsentierte.

Besonders Stoever, gespielt vom charismatischen Manfred Krug, sollte sich als Glücksgriff erweisen. Sein Debüt „Irren ist tödlich“ versprach eine vielversprechende Zukunft für den Hamburger Tatort.

Ruhrpott-Rambos auf Erfolgskurs

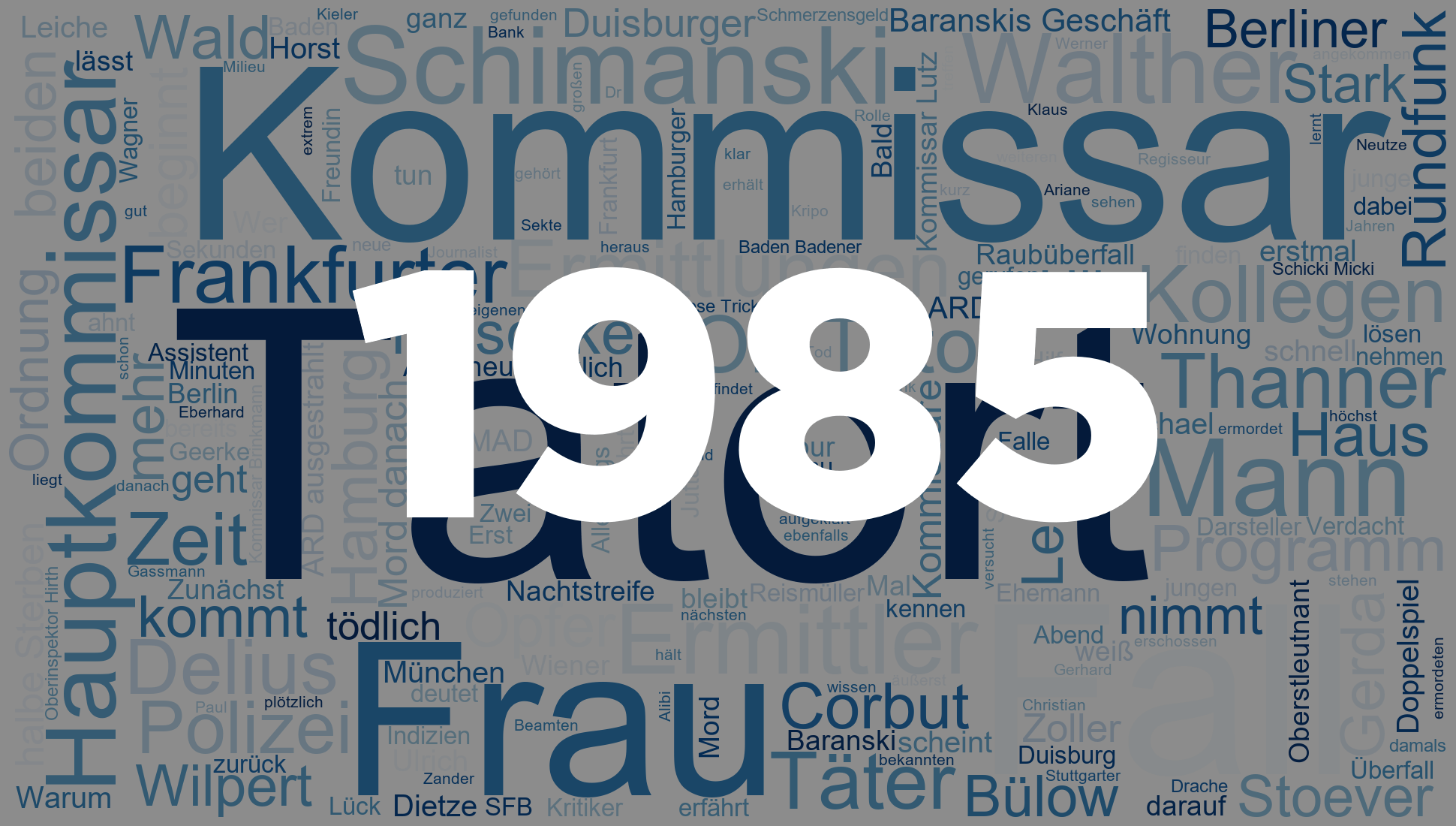

Ungebrochen blieb die Popularität des Duisburger Duos Schimanski und Thanner. In „Doppelspiel“ wagten sie sich in die Untiefen einer zwielichtigen Sekte, nur um Monate später in „Das Haus im Wald“ selbst zur Zielscheibe zu werden. Die Quoten gaben ihnen recht: Schimanski blieb der Publikumsliebling.

Götz George als Schimanski verkörperte den Zeitgeist wie kein anderer: rau, direkt, aber mit Herz. Seine Fälle spiegelten die sozialen Spannungen im Ruhrgebiet wider – eine Region im Umbruch, gefangen zwischen Strukturwandel und alter Arbeiterkultur.

Kalter Krieg im Wohnzimmer

Brisanter wurde es kaum als in „Baranskis Geschäft„. Der pensionierte MAD-Oberstleutnant Delius führte die Zuschauer tief in die Grauzone zwischen Ost und West. Ein Zeitdokument, das die Paranoia des Kalten Krieges perfekt einfing – und nebenbei spannend unterhielt.

Regisseur Jürgen Roland bewies hier einmal mehr sein Gespür für politische Themen. In einer Zeit, in der das Wettrüsten zwischen den Supermächten neue Höhepunkte erreichte, brachte der Tatort die diffusen Ängste der Bevölkerung auf den Punkt.

Vom Ozonloch zur Yuppie-Kritik

Während die Welt über das neu entdeckte Ozonloch debattierte, nahm Münchens Ermittler Lenz in „Schicki-Micki“ die aufstrebende Yuppie-Kultur aufs Korn. Bankbetrug in Stuttgart, Polizeigewalt in Wien – der Tatort bewies einmal mehr sein Gespür für den Zeitgeist.

Besonders die Folge „Schmerzensgeld“ aus Frankfurt thematisierte die Schattenseiten des Wirtschaftsbooms. In der Bankenmetropole zeigte sich, wie dünn der Firnis der Seriosität sein konnte, wenn es um Geld und Macht ging.

Frauen auf der Überholspur

Bemerkenswert war auch der zunehmende Fokus auf starke Frauenfiguren. In „Der Mord danach“ ermittelte Karin Anselm als Hanne Wiegand in einem Fall, der die Grenzen zwischen Täter und Opfer verschwimmen ließ. Eine Seltenheit in der noch immer männerdominierten Fernsehlandschaft.

Fazit: Mehr als nur Krimi

Mit durchschnittlich über 20 Millionen Zuschauern pro Folge zementierte der Tatort 1985 seinen Status als Chronist der Nation. In einer Zeit, in der das Schengener Abkommen die europäischen Grenzen öffnete, hielt die Krimireihe der deutschen Gesellschaft einen schonungslosen Spiegel vor. Unterhaltung ja, aber mit Tiefgang – das war und bleibt das Erfolgsrezept des Tatorts.

Die Vielfalt der Themen und Schauplätze machte den Tatort zu einem Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen. Von der Umweltdebatte bis zur Wiedervereinigungseuphorie – kaum ein relevantes Thema, das die Macher aussparten. 1985 markierte dabei einen Wendepunkt: Die Reihe etablierte sich endgültig als mehr als nur 90 Minuten Sonntagabendunterhaltung. Sie wurde zum wöchentlichen Reflexionsraum einer Nation im Wandel.