Die Schweizer Bundesstadt Bern ist ein vielseitiger Tatort-Schauplatz, der über drei Jahrzehnte hinweg verschiedene Ermittlerteams beherbergt hat und dabei stets seine einzigartige Mischung aus föderaler Gemächlichkeit und unerwarteten Abgründen bewahrt hat.

Die Ermittler-Generationen

Howald und Carlucci

Die Ära begann 1990 mit dem Duo Howald und Carlucci in der ersten Schweizer Tatort-Produktion überhaupt. Der erfahrene Walter Howald (Mathias Gnädinger) und sein junger Assistent Reto Carlucci (Andrea Zogg) ermittelten in einer Zeit des politischen Umbruchs, wo sich internationale Waffengeschäfte und private Tragödien vermischten, wie in ihrem einzigen Fall Howalds Fall. Howalds kompromissloser Stil und Carluccis Lernprozess prägten diesen pionierhaften Start, der bereits die typisch bernische Atmosphäre zwischen föderaler Politik und persönlichen Abgründen einfing.

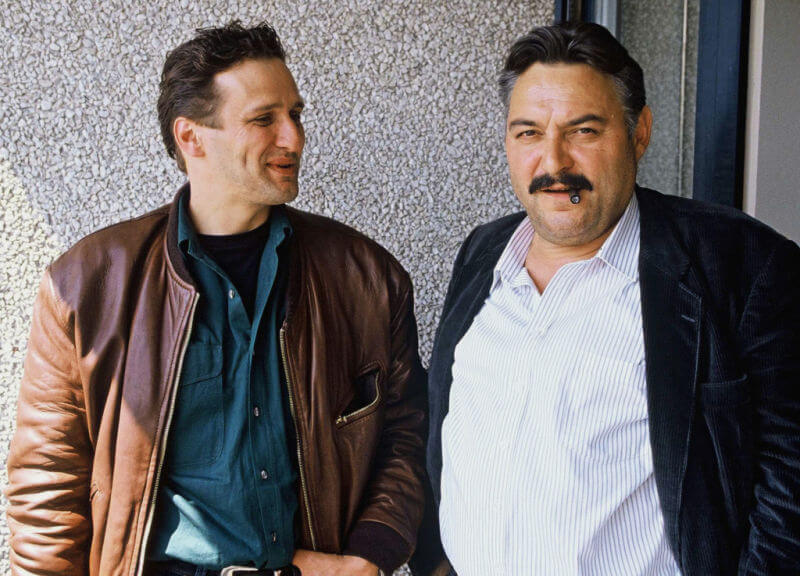

Carlucci und Gertsch

Nach Howalds Rückzug führte Reto Carlucci die Ermittlungen fort, nun unterstützt von Markus Gertsch (Ernst C. Sigrist). Der Bauernsohn aus den Bündner Bergen und sein pragmatischer Partner ermittelten in Fällen, die die Klassengegensätze der Berner Gesellschaft offenlegten – ob in der Aristokratie in Marion oder gegen rechtsradikale Strukturen in Kameraden. Carluccis intuitive Herangehensweise und Gertsch’s bodenständige Art bildeten ein Team, das sich den sozialen Untiefen der Bundesstadt stellte.

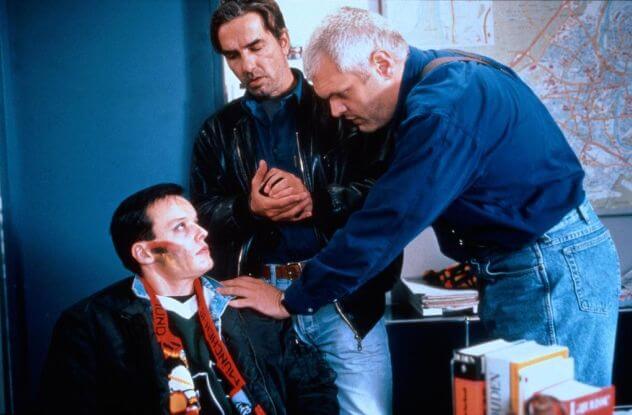

Von Burg und Gertsch

Die längste und prägendste Ära begann mit Philipp von Burg und Markus Gertsch. Der distinguierte, analytische von Burg (László I. Kish) und der bodenständige Gertsch formten über ein Jahrzehnt hinweg das Bild des Berner Tatorts. In Fällen wie Gehirnwäsche (1993), wo sie eine gefährliche Sekte zerschlugen, oder Am Ende der Welt (1998), wo sie im Berner Jura auf eine abgeschottete Gemeinschaft trafen, zeigte sich ihre besondere Dynamik. Weitere markante Fälle waren Herrenboxer (1994) in der Welt des Boxsports, Rückfällig (1995) im Marzilibad, Die Abrechnung (1996), Russisches Roulette (1998) mit der russischen Mafia, Alp-Traum (1999) im Berner Oberland, Chaos (2000) an der Universität Bern und schließlich ihr letzter gemeinsamer Fall Time Out (2002) in der Eishockey-Welt Biels, der nicht nur das Ende ihrer Zusammenarbeit, sondern vorübergehend auch das Ende der Schweizer Tatort-Produktionen markierte.

Der Ort als Ermittler

Bern selbst wird in den Tatort-Folgen zum stillen Ermittler: Die engen Gassen der Altstadt mit ihren Laubengängen bieten ebenso Schauplätze für Verbrechen wie die modernen Bankgebäude, die auf den internationalen Charakter der Stadt verweisen. Die Aare, die die Stadt umschließt, wird immer wieder zur bedrohlichen Kulisse, ob in Rückfällig beim Marzilibad oder in Chaos als Tatort. Besonders markant ist der Kontrast zwischen der föderalen Gemächlichkeit der Bundesstadt und den brutalen Verbrechen, die sich hinter den Fassaden der Patrizierhäuser und in den abgelegenen Tälern des Berner Oberlands abspielen.

Die Entwicklung des Tatort Bern

Über die Jahre entwickelte sich der Berner Tatort von initial politisch geprägten Geschichten hin zu komplexen Psychogrammen der Schweizer Gesellschaft. Während die frühen Fälle noch internationalen Waffenschmuggel und Rechtsradikalismus thematisierten, widmeten sich die späteren Produktionen verstärkt den Abgründen im vermeintlich heilen Schweizer Alltag – ob in Sekten, der akademischen Welt oder dem Sportbusiness. Was alle Berner Tatorte verbindet, ist ihre schonungslose Untersuchung der Schweizer Seele und ihre Fähigkeit, die Idylle als fragile Fassade zu entlarven.