Kurz und knapp – darum geht’s

Im Wartesaal des Bremer Hauptbahnhofs kreuzen sich die Wege von vier Männern: Handelsvertreter Friedhelm Sacher, der seine Tageseinnahmen von mehreren tausend Mark bei sich trägt, trifft auf den arbeitssuchenden Michael Puczek, den Seemann Kurt Westhoff und den Aushilfskellner Wolfgang Henning. Nach einem feuchtfröhlichen Abend voller Lokalrunden wird Sacher am nächsten Morgen tot am Ufer eines Sees gefunden – beraubt und ohne jegliche Papiere. Für Hauptkommissar Böck beginnt eine zermürbende Ermittlungsarbeit ohne heiße Spur und mit nur spärlichen Zeugenaussagen. Als er die drei Männer schließlich aufspürt, verstricken sie sich in gegenseitige Beschuldigungen, und Böck ahnt noch nicht, wie schwierig die Wahrheitsfindung in diesem scheinbar gewöhnlichen Mordfall werden wird… Wie alles ausgeht, zeigt Radio Bremen am 4. Februar 1973 um 20:15 Uhr im Ersten.

Inhalt der Tatort-Folge „Ein ganz gewöhnlicher Mord“

Über das nächtliche Bremen ziehen dunkle Wolken, als Friedhelm Sacher, ein Handelsvertreter für Damenoberbekleidung, rastlos durch den Wartesaal des Hauptbahnhofs streift. Die Einsamkeit des Hotelzimmers nach einem erfolgreichen Geschäftstag vor Augen, sucht er nach Gesellschaft. Seine prall gefüllte Brieftasche – die Tageseinnahmen konnte er nicht mehr zur Bank bringen – steckt in seiner Jackentasche. „Ein Glaserl in Ehren kann niemand verwehren“, scherzt er leutselig, als er auf drei Männer trifft, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

In der schummrigen Bahnhofsgaststätte, wo Zigarettenrauch träge unter den flackernden Neonröhren hängt, kommen sie ins Gespräch: Michael Puczek, ein hagerer Mann mit nervösem Blick, der beim Aufbau des Freimarkts Arbeit sucht; Kurt Westhoff, ein wettergegerbter Seemann, der gerade abgemustert wurde und seine letzte Heuer in der Tasche hat; und Wolfgang Henning, ein junger Aushilfskellner, der nur zufällig in Bremen ist. Sie wirken allesamt etwas zwielichtig, doch Sacher, der an diesem Abend jeden Gedanken an Vorsicht über Bord wirft, versteht sich auf Anhieb prächtig mit ihnen.

Der Alkohol fließt in Strömen, Sacher gibt eine Runde nach der anderen aus. Seine neue Brieftasche, dick gefüllt mit Scheinen, wird immer wieder gezückt – wie ein blutroter Fetzen vor den Augen hungriger Wölfe. „Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen weiterfeiern“, schlägt einer der Männer vor. Die vier ziehen von Lokal zu Lokal, die Lichter der Stadt verschwimmen zu einem Strudel aus Farben und Gelächter. Sacher, von seiner eigenen Großzügigkeit berauscht, willigt ein, als die drei ihn überreden, zu einem Lokal am Stadtrand zu fahren, „wo die Nacht erst richtig beginnt“.

Am nächsten Morgen durchschneidet eine knappe Durchsage den Polizeifunk: „Unbekannte männliche Leiche hinter dem Borgfelder Landhaus – Kripo erhält Kenntnis.“ Im kalten Morgenlicht, wo der Tau noch auf den Gräsern am Ufer glitzert, liegt Friedhelm Sacher. Seine leere Brieftasche daneben im feuchten Schlamm. Hauptkommissar Böck, ein Mann mit müden Augen und zerknittertem Anzug, betrachtet die Szene mit grimmiger Miene. Ein weiterer Toter, ein weiterer Fall. Doch dieser wird ihn an die Grenzen seiner Ermittlungsfähigkeiten bringen.

Die Spurensuche gestaltet sich wie ein Puzzle mit fehlenden Teilen. Keine Ausweispapiere, keine unmittelbaren Zeugen. Böck lässt Schutzpolizisten den Tatort absperren, die Spuren sichern und die Anwohner befragen – doch niemand will in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben. Der Kommissar sitzt in seinem spartanischen Büro, das Telefon klingelt ununterbrochen, überall stapeln sich Akten wie kleine Gebirgszüge. „Wenn wir in den ersten fünf Tagen keine heiße Spur haben, können wir den Fall fast abschreiben“, murmelt er seiner Assistentin zu, während er über Fotos vom Tatort brütet.

Als ein Bild des Toten in der Presse veröffentlicht wird, beginnen sich Zeugen zu melden. Bruchstücke einer Nacht werden langsam zusammengesetzt, wie ein zersplitterter Spiegel, in dem sich die Wahrheit nur verzerrt widerspiegelt. „Können Sie die anderen drei beschreiben?“ fragt Böck einen Taxifahrer. „Ja, es waren drei, nicht?!“ Die Antwort gleicht der Suche nach einem Echo in einem leeren Raum. Die Ermittlungen ziehen sich dahin wie ein Herbsttag ohne Sonnenlicht.

Puczek, Westhoff und Henning tauchen zunächst unter, doch die Schlinge zieht sich langsam zu. Als Böck sie schließlich aufspürt und verhört, verstricken sie sich in ein Geflecht aus gegenseitigen Beschuldigungen. Jeder schiebt dem anderen die Schuld zu, wie Kinder, die eine zerbrochene Vase gefunden haben. Was in jener Nacht wirklich geschah, gleicht einem Vexierbild, das je nach Blickwinkel eine andere Gestalt annimmt. Während Böck um die Wahrheit ringt, wird ihm langsam klar, wie dünn die Grenze zwischen Alltäglichkeit und Gewalt sein kann, wie leicht ein gewöhnlicher Abend in einer Tragödie enden kann…

Hinter den Kulissen

Der Tatort „Ein ganz gewöhnlicher Mord“ ist der erste und für lange Zeit einzige Beitrag von Radio Bremen zur beliebten Krimireihe. Für die Rolle des Hauptkommissars Böck schlüpfte Schauspieler Hans Häckermann in die Rolle eines Ermittlers, den er – wie auch später den Lübecker Kommissar Beck in der Folge „Slalom“ (1981) – nur für einen einzigen Fall verkörperte.

Unter der Regie des später berühmt gewordenen Dieter Wedel („Der König von St. Pauli“) wurde der Film vom Herbst 1972 in Bremen und Umgebung gedreht. Wedel, bekannt für seinen pseudo-dokumentarischen Stil, setzte auf eine realistische Darstellung der mühsamen Polizeiarbeit. Als Grundlage für das Drehbuch dienten zwei reale Kriminalfälle, um jede Form von Vorverurteilung zu vermeiden – eine Reaktion auf die Kritik am Hessischen Rundfunk für dessen Tatort „Frankfurter Gold“ ein Jahr zuvor.

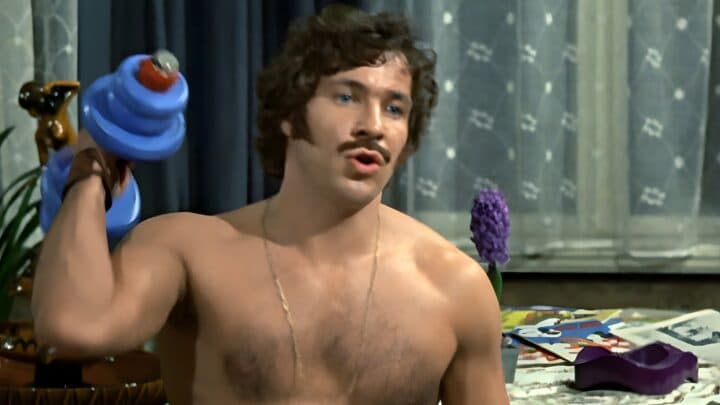

Besonders bemerkenswert: Wedel arbeitete mit nahezu demselben Ensemble, mit dem er kurz zuvor den NDR-Mehrteiler „Einmal im Leben – Geschichte eines Eigenheims“ gedreht hatte. In den Hauptrollen glänzten Günter Strack als spendabler Handelsvertreter Sacher, Hans Brenner als Michael Puczek, Peter Schiff als Kurt Westhoff und Volker Eckstein als Wolfgang Henning. Wie in fast allen seinen Filmen gönnte sich Wedel auch hier einen Cameo-Auftritt – als Begleiter der Witwe Sacher.

Eine Besonderheit stellte der Gastauftritt von Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff als Fräulein Schäfer dar, sowie der Münchner Kommissar Veigl (Gustl Bayrhammer), der in einer Szene einen in München verhafteten Verdächtigen verhört – ein frühes Beispiel für Crossover verschiedener Tatort-Kommissare.

Die Erstausstrahlung am 4. Februar 1973 im Ersten Programm der ARD wurde ein voller Erfolg: Der Marktanteil lag bei beeindruckenden 53 Prozent. Trotz dieses Erfolgs sollte es 24 Jahre dauern, bis Radio Bremen mit Sabine Postel als Kommissarin Inga Lürsen 1997 in „Inflagranti“ wieder einen Tatort produzierte.

Besetzung

Kommissar Böck – Hans Häckermann

Dagmar Freidank – Brigitte Grothum

Michael Puczek – Hans Brenner

Kurt Westhoff – Peter Schiff

Friedhelm Sacher – Günter Strack

Wolfgang Henning – Volker Eckstein

Stab

Buch – Dieter Wedel

Regie – Dieter Wedel

Musik – Klaus Munro

Kamera – Rolf Romberg

Schnitt – Anna Koudelka

Ein neuer Versuch, eher eine Kriminaldokumentation als ein Kriminalfilm.

Sehr gut gelungen, sehr Realitätsnah und vor allem Spannung pur, tolle Schauspieler

und interessante Geschichte, der man immer gut folgen kann.

Gestern habe ich mir diesen Film nochmal angeschaut und muss ihn nochmal bewerten, dieser Tatort ist wirklich ein absoluter Höhepunkt.

Unbedingt ansehen, sofern möglich, es lohnt sich.

Ich habe ihn mir gestern bei Youtube angesehen. Sehr gut gemacht, erinnert an Michael Moore. Diese dokumentarähnliche Spielform. Nur einen Negativpunkt gibt es: die Folge ist völlig humorfrei.

Eine starke Tatort-Folge mit interessanter Dramaturgie. Strack, Brenner, Grothum – das sind Schauspielernamen, die für Qualität bürgen. Hans Häckermann war ein Charakterdarsteller, der immer ein bißchen in der zweiten Reihe stand, aber immer ganz hervorragende Leistungen abgeliefert hat. Häckermann tauchte in zahllossen TV-Produktionen in kleineren Rollen auf – ein Darsteller, auf den es sich zu achten lohnt.

Ich habe diesen hervorragenden, in einer Art Reportage-Stil gedrehten Tatort bei der Erstausstrahlung 1973 gesehen, damals war ich 12 Jahre alt. Die von Günter Strack gespielte Leiche blieb mir lange im Kopf. Etwa 40 Jahre hat es gedauert, diese Folge zu finden und mir nochmals anzusehen. Noch heute sehe ich sie als große Leistung.

Für alle ‚Semmelingfans‘ ein absolutes Muss! Da sind alle bekannten Schauspieler dabei.

Der Tatort Nummer 026, aus guter Gewohnheit heute um 20:15 h gesehen. An diesen Erzähl- und Reportagestil mußte man sich gewöhnen, anfangs gar nicht so schlecht, später lästig. Wie schön das der Staatsanwalt für seinen Schnuffi Suppenschüsseln in der Diele stehen hat. Das Motiv der Tagelöhner klassisch. Nicht die Kneipenbekanntschaft war denen symphatisch, sondern sein Geld, noch so fröhliche Stunden konnten den Mord nicht verhindern. Starke, eindrucksvolle Bilder. Das Opfer muß in seinen letzten Minuten quasi mehrmals gestorben sein, bis der Tod letztlich in Erlösung kam. Die schauspielerische Qualität und Intensität des Darstellers war schon mehr als beindruckend. Der gehörte ja auch zu den Spitzen des deutschen Films. Aber auch das Team der Bremer Mordkommission um Hauptkommissar Böck leistete authentische Polizeiarbeit im Stil der anfänglichen 1970iger Jahre. Nicht zu vergessen, Hauptkommissar Veigel aus München. Wie der diesen Schausteller hofierte, einmalig und erfolgreich.

Für mich als Delmenhorster war es natürlich auch ein besonderes Erlebnis diesen TATORT aus dem benachbarten Bremen zu sehen.

Bei der Erstausstrahlung musste ich leider das Bett hüten ?

Interessant aber auch, dass Radio Bremen die Hansestadt in seinem ersten TATORT wohl gerne als mörderfreie Stadt präsentieren wollte.

Ein Mörder war als Schaustellergehilfe als Mitreisender im gesamten Bundesgebiet unterwegs.

Ein Mörder kam aus Bayern

Und der dritte kam aus Delmenhorst. ?

Aber zu Bremen hatte nicht wirklich jemand Bezug.

Selbst das Mordopfer nicht.

Hans Häckermann hat den TATORT eigentlich nie ganz verlassen.

Der Norddeutsche Rundfunk siedelte die Folge „Streifschuss“ mit Bernd Seebacher als Hauptkommissar Jochen Piper ebenfalls in Bremen an.

Hier spielte Hans Häckermann den Vorgesetzten von Piper.

Später war er auch der Vorgesetzte der NDR-Ermittler Delius (Horst Bollmann) und Stoever (Manfred Krug)

Der Erzählstil vermindert die dramatische Wirkung des Films nicht unerheblich.

Dadurch ist er halb zum Epos geworden. Als Experiment kann man das gelten lassen; aber das sollte nicht noch öfters gemacht werden.

Im Jahre 2017 wurde die Folge in dem Kino Schauburg in Bremen in restaurierter Version erneut aufgeführt. Einige Schauspieler waren dabei abwesend. Eine supernette Veranstaltung.

Diese Doku stinknormaler Polizeiarbeit ist an Langeweile kaum zu überbieten.

Bestens zum Anschauen geeignet wenn man nebenher noch die Tageszeitung lesen will.

Da reissen auch ganz gute Schauspieler nichts raus.

1973 und teilweise so innovativ im Stromberg-Style gedreht. Ein viel zu selten beachtet und toll inszenierter Klassiker aus Bremen. Found Footage Anno 1973. Fantastisch 5 Sterne

Der Tatort wurde vor ein paar Jahren nochmal in Kino in Bremen aufgeführt. Dagmar Berghof war auch dabei, eine tolle Veranstaltung die ich gut in Erinnerung behalten werde, und ein ganz besonderer Tatort. An der Stelle des Leichenfundforts gehe ich regelmäßig in Restaurant essen….

Authentischer Tatort aus dem Jahr 1973 mit der Folgenummer 026. Einer der ersten und mit einer der besten Klassiker der Reihe.

Die Meinung vom 16.06.2015 halte ich.

Ich bin gewiss kein „Dieter Wedel“-Fan, aber dieser „Tatort“ ist ein wahres Highlight, alleine die Mordszene im Auto…ungewöhnlich brutal und furchteinflössend und die sehr guten Schauspieler, wie Günter Strack, Hans Brenner, Volker Eckstein, Peter Schiff, Gottfried Kramer, Edgar Bessen etc., versprechen einen spannenden Krimiabend.

Ungewöhnlich ist für mich, dass der sonst so sympathische Peter Schiff ( er hat immerhin viel für Kinder gemacht und zahlreiche Märchenhörspiele erzählt ), der sonst immer sehr liebe Menschen in Filmen spielt, hier mal eine ganz erschreckend negative Rolle spielt, bei seinen Kollegen Hans Brenner und Volker Eckstein wundert es mich nicht mehr, denn schon beim „TATORT“, „Derrick“, „Der Alte“ sowie dem „Kommissar“ spielten sie meist negative Rollen.

Das einzige, was ich zu bemängeln habe, ist der dokumentarische Stil ( das mag ich nicht so gerne, denn das Geschwafel killt etwas die Spannung ), aber die spannende Geschichte, die genialen Schauspieler machen es wieder wett.

Man kann sagen, ein sehr früher Meilenstein des guten alten „Tatorts“, der leider sehr selten im TV läuft ( in den letzten 22 Jahren ist mir nur eine Wiederholung bekannt, wie ich las ), aber heute noch Topaktuell ist……“Vertraue niemals falschen Freunden, denn man kann nie wissen, was sie mit dir im Schilde führen“.

Das am Ende die Mörder eingeblendet wurden und die Strafe ebenso dazu, hatte fast schon zu einem Eindruck verleitet, dass der Fall „nach einer wahren Begebenheit“ hätte stattgefunden, aber dem war nicht so.

Fazit: „Ein ganz gewöhnlicher Mord“, ist ein sehr guter „Tatort“-Beitrag ( ich selbst, Jg. 1975, kannte ihn bis dato noch nicht ), mit hervorragenden Schauspielern und einer ungewöhnlich brutalen Mordszene, die fast schon „Splatter“-Anleihen besitzt und das im damals noch ( was Krimis angehen ) recht prüden Deutschland.

Einer der meist realistische Tatorte den es gibt und eine super tolle Besatzung die sehr überzeugend spielt.

Zum Beispiel der Moment wo alle im Auto sitzen und am singen sind. Puczek (Hans Brenner) macht nicht mit und ist nachdenklich. Sacher (Günter Strack) schaut herüber, Puczek fühlt sich ertappt und fängt an zu summen weil er Angst hat das Sacher sonst ahnen könnte das er und die anderen vorhaben ihm auszurauben.

Und jetzt alle: „ Ratta Tatta Da Da Da Da Da Da – Da Da Da Da Da – Da Da Da Da Da Da Da Da – hey!“

„Heute Nacht oder nie!“

Ich liebe diese Krimis aus alten Tagen. Keine Computer und kein Hightech. Kriminalistisches Gespür, Spannung und echte Charaktere prägen diese Zeit.

Tolle Schauspieler (Strack, Brenner, Schiff, Häckermann uvm.) und Dieter Wedel (Buch und Regie) erzeugen einen erstklassigen Tatort ohne viel Wirbel. Danke dafür. Ich hab ihn jetzt schon 5x gesehen.

Hätte gerne gewusst, welche Musik in dem Film gespielt wurde.

Aus heutiger Sicht etwas angestaubtes Krimiexperiment im pseudo-dokumentarischen Stil. Sowas hat man halt Anfang der 70er gerne gemacht, ein etwas „spannenderes“ herkömmliches Drehbuch hätte diesen ansonsten sehr gelungenen Film in der Wertung weiter nach oben gebracht. Die zahlreichen Kneipen- und beruflichen Alltagsszenen sind für Leute, die diese Zeit noch kennen, hochamüsant und geben ein markantes Sittengemälde der frühen 70er Jahre ab. Der Film profitiert außerdem von einer hochqualitativen Besetzung, selbst in Nebenrollen. An herausragenden schaupielerischen Leistungen sind vor allem die unvergessenen Hans Brenner, Hans-Helmut Dickow und Peter Schiff zu nennen, aber auch Günter Strack gibt ein großartiges Mordopfer ab.

Note 7/10 sehenswert, gelungen

Mir geht es da wie dem Rezensten Jürgen. Auch ich war erst 11Jahre alt und war besonders von den gruseligen 3 Mordversionen beeindruckt. Der Realismus hat mich sehr bedrueckt und ich habe spaeter in Guenter Strack in all seinen Rollen das Mordopfer wieder vor mir gesehen. Mein Gedaechtnis hat diesen Tatort als aussergewoehnlich eingestuft und das sehe ich immer noch so