Kurz und knapp – darum geht’s

In einer niedergebrannten Münchner Schule wird die verkohlte Leiche eines jungen Mädchens gefunden – doch die Gerichtsmedizin stellt fest: Das Opfer starb bereits vor dem Brand durch einen Genickbruch. Hauptkommissar Melchior Veigl und sein Kollege Lenz nehmen die Ermittlungen auf und sehen sich bald mit mehreren Verdächtigen konfrontiert: Ein vorbestrafter Hausmeister mit falschen Alibis, eine eifersüchtige Ehefrau und ein Architekt, der verdächtig schnell Pläne für einen Neubau vorlegt. Als die Ermittler in die Münchner Lokalszene vordringen, um eine verschwundene Zeugin zu finden, erwartet sie eine überraschende Wahrheit hinter dem vermeintlich klaren Fall …

Inhalt der Tatort-Folge „Das Mädchen am Klavier“

Grauer Rauch wabert noch durch die verkohlten Trümmer der alten Schule am Münchner Stadtrand, als Hauptkommissar Melchior Veigl mit schweren Schritten durch die nasse Asche watet. Das Wasser der Löschfahrzeuge hat sich mit Ruß zu einer schwarzen Pfützenlandschaft vermischt, die im fahlen Morgenlicht schimmert. Zwischen all der Zerstörung ein Fund, der selbst den erfahrenen Kommissar innehalten lässt: die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche eines jungen Mädchens.

Veigl, der mit seiner bedächtigen Art manchmal zu langsam für die hektische Großstadt wirkt, besteht auf Gründlichkeit – eine Eigenschaft, die ihn zuverlässig ans Ziel führt, aber auch regelmäßig mit seinem ungeduldigen Kollegen Lenz aneinandergeraten lässt. „Wir werden hier nichts überstürzen“, mahnt er, während Lenz bereits erste Theorien aufstellt. Die Spannung zwischen dem akribischen Veigl und dem impulsiven Lenz schwebt wie der Brandgeruch über der gesamten Ermittlung.

Die Obduktion bringt die erste überraschende Wendung: „Das Mädchen ist nicht durch den Brand gestorben“, erklärt der Gerichtsmediziner nüchtern. „Ein Genickbruch hat sie getötet – und zwar bevor das Feuer ausbrach.“ Aus einem tragischen Unglück wird ein Mordfall. Die Identifizierung des Opfers gleicht einem Puzzlespiel mit fehlenden Teilen – verbrannte Haut, geschmolzene Kleidung und keinerlei Papiere.

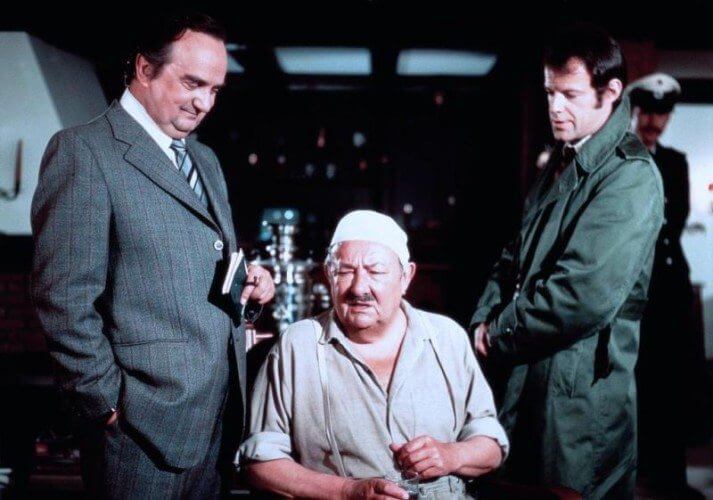

Das Hausmeisterpaar der Schule scheint wie vom Erdboden verschluckt: Die Ehefrau angeblich bei ihrem Vater, der vorbestrafte Ehemann Enrico Riedel mit seiner Geliebten beim Wasserskifahren am Chiemsee. „Das alte Glump, bin eh versichert“, kommentiert er lapidar den Verlust des Gebäudes. Seine Augen verraten mehr Berechnung als Trauer. Sein Alibi erweist sich als brüchig wie die Mauern der abgebrannten Schule.

Mit jedem Schritt in seiner Ermittlung stößt Veigl auf weitere Verdächtige: Die Schulleiterin Dr. Förster, die dem alten Gebäude keine Träne nachweint und deren Freund, der Architekt Ruby, der erstaunlich schnell Pläne für einen Neubau präsentiert. „Fast so, als hätte er sie schon in der Schublade gehabt“, murmelt Veigl misstrauisch. Und was ist mit der jungen Türkin, die als Aushilfe für die Hausmeisterin arbeitete und seit dem Brand verschwunden ist?

Die Spur führt Veigl und Lenz schließlich in die Schwabing Lokalszene, in verrauchte Bars mit schummrigem Licht, wo junge Frauen an Klavieren von einer Karriere als Sängerinnen träumen. Die Suche nach einem „Mädchen am Klavier“ wird zur Suche nach der Wahrheit hinter einem Geflecht aus Lügen, Eifersucht und unerwarteten Verbindungen. Während die Ermittler dem mysteriösen zweiten Mädchen auf der Spur sind, das möglicherweise den Brand überlebt hat, verdichten sich die Hinweise auf eine Täterschaft, mit der niemand gerechnet hat …

Hinter den Kulissen

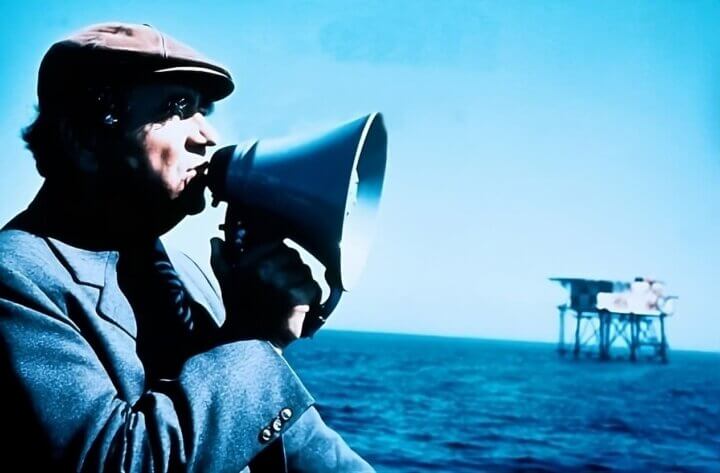

Der Tatort „Das Mädchen am Klavier“ ist der 70. Film der Krimireihe und der achte Fall von Kommissar Melchior Veigl, verkörpert vom bayerischen Volksschauspieler Gustav Bayrhammer. Die Dreharbeiten fanden im Juni und Juli 1976 in München und Umgebung statt. Besonders dramatisch: Die Brandszenen wurden im damaligen Franzheim bei Erding gedreht – einem Ort, der heute nicht mehr existiert, da das Gelände dem Bau des Münchner Flughafens weichen musste. Das Gebäude konnte für die Dreharbeiten tatsächlich abgebrannt werden, was dem Film eine besondere Authentizität verleiht. Die örtliche Feuerwehr stellte nicht nur Löschfahrzeuge für die Dreharbeiten zur Verfügung, sondern übernahm auch Komparsenrollen.

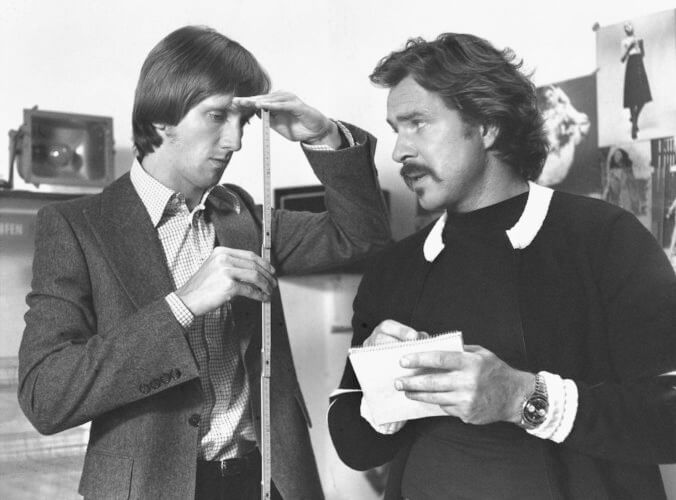

An der Seite von Gustav Bayrhammer als bedächtiger Kommissar Veigl glänzt Helmut Fischer als sein Kollege Lenz. Fischer, der später vor allem durch seine Rolle als „Monaco Franze“ Berühmtheit erlangte, verkörpert hier bereits jenen Münchner Charme, der ihn zum Publikumsliebling machen sollte.

Bei der Erstausstrahlung am 2. Januar 1977 im Ersten Programm der ARD erreichte der Film einen sensationellen Marktanteil von 68 Prozent – ein Wert, von dem heutige TV-Produktionen nur träumen können. Besonders bemerkenswert war die Darstellung Münchens jenseits der Postkartenmotive: Der Film zeigt sowohl die mondäne Lokalszene Schwabings als auch die einfacheren Viertel am Stadtrand und vermittelt so ein authentisches Bild des München der 1970er Jahre.

Nach der Ausstrahlung kursierten unter Zuschauern Diskussionen über die psychologisch komplexe Täterfigur, die letztlich nicht aus klassischen kriminellen Motiven handelte, sondern aus einer tiefen emotionalen Verletzung heraus. Diese ungewöhnliche Auflösung machte den Fall zu einem besonders erinnerungswürdigen der frühen Tatort-Ära.

Besetzung

Enrico Riedel – Werner Asam

Baby/Babette Götz – Sissy Höfferer

Barbara – Ulli Günther

Brettschneider – Willi Harlander

Diskothek-Inhaber – Hans Zander

Frau Dr. Hildegard Förster – Karin Hübner

Frau Roon – Else Quecke

Kay – Katharina Seyferth

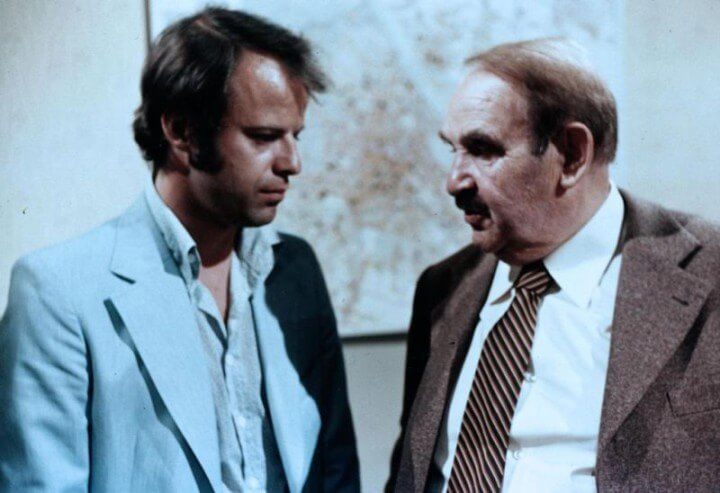

Kriminaldirektor Härtinger – Hans Baur

Kriminalhauptkommissar Veigl – Gustl Bayrhammer

Lenz – Helmut Fischer

Ludwig Obermeier – Wolfgang Fischer

Ruby – Michael Degen

Schubart – Otto Bolesch

Sophie Riedel – Ruth Drexel

Stucki – Helen Vita

Swetie, Rubys Tochter – Carline Seiser

Stab

Kamera – Gero Erhardt

Kostüme – Jörg Trees

Musik – Siegfried Schwab

Produktionsleitung – Roland Weese

Schnitt – Rosemarie Boemelburg

Szenenbild – Jürgen Karsch

Endlich mal wieder an eine alte Tatort-Folge, die nicht so spät abends läuft:)

Recht haste, @Krümel, da sind wir beide auf einer Wellenlänge, diese alten Juwelen immer in die Nacht zu verbannen, ist eine Schande!

Die Überlegungen, die diesen Sendeplätzen vorausgehen,

sind purer Irrtum und Verkennung elementarster

Tatsachen.

Man meint,

1. Die „jungen Zuschauer kennen die Kommissare nicht“,

Ja, das mag zu großen Teilen so sein, aber wenn diese Filme

so versteckt wiederholt u. gesendet werden, wie sollten

neue Zuschauer denn diese Ermittler & Schauspieler kennen

lernen können? Wie sollen neue Fan’s nachwachsen?

Wie sollen arbeitende Menschen da teilhaben können?

Das diese Zuschauergruppen auch zu ganz großen Teilen dafür zu begeistern sind, zeigen so viele Reaktionen gerade auch hier!, überall in Foren etc., überall im Netz,

wie sehr werden diese alten Filme geradezu kultig gesucht!

Die schauspielerischen Leistungen überzeugen doch sofort.

2. Die „heutigen Hör- und Sehgewohnheiten, die Anforderung

an Action & Tempo, an Schnittfolge und Kamera sind anders“

Purer Blödsinn, die Video-Artisten haben sich doch schon so gehetzt!!, daß auch der jüngste Zuschauer schon mal jeden Handlungsstrang verloren hat, eine nur krude Story beklagt.

Diese „Anforderungen“ sind hausgemacht u. niemals Krimi-bedingt, ein Fernsehfilm hat andere Regeln als der Knaller im 3D-Kino! Es gibt ja „schnelle“ Filme, aber immer und

zu allen Zeiten auch als Kamerafest gefilmte Streifen.

Nein, diese grandiosen Drehbücher, diese Regiesseure,

die ihr Handwerk so grandios verstanden, sind zeitlos.

Gute Geschichten überzeugen und funktionieren ebend immer!

Klar, es war nicht nur „alles Gold“, viele bajuwarische, SUI und Austria-Produktionen mit „Herr’n Kanzleirat“ und so, die nuschelnden Schwaben waren nur langweilig und fad.

Damals schon, für die Mehrheit der Zuschauer!!

Und- es sind durchaus „technische Schwächen“ im Material,

hier und da, da muß man ebend sehen.

Ich möchte ja -nicht mehr- das sture „Wiederholen von Folge 1 an“ . ., es gibt sicher auch rechtliche Probleme,

könnte die ARD überhaupt noch mal über das alte Sendermaterial so verfügen, das koordinieren und so?

So, wie es der wdr jetzt mit den Haferkamps macht,

soll doch jeder Sender seine Schätzchen selbst präsentieren,

Anlässe gibt es genug!!, also der sdr den Lutz, der ndr den Finke, der br den Veigl, der rbb den Markowitz . .usw.

Aber, früher, mit Mut, mit Konsequenz! Neben den Neuen!

Haferkamp, Finke, Trimmel & Co. funktionieren um 20.15 Uhr

auch heute noch! Alle 5-10 Jahre wieder, wann immer eine neue Generation vor der Glotze sitzt.

Und die „Alten“ mit Genuß wieder-sehen, neu sehen . .,

So gute Filme immer wieder gern . .

Es ist einer der wenigen Selbstläufer, der Tatort,

immer noch – und – es ist doch irgendwie auch eine Serie,

viele werden immer neugierig sein, auf die Anfänge mit Kultstatus, wollen nunmal, einmal „vollständig“ sehen . .

Glaubt endlich eurer Arbeit, landesweite Programmväter!

Wieviel Schrott könnte ersetzt werden . .

LG Peter, Berlin

jaja, die fans der „alten“ folgen – es gibts mehr davon als so mancher programmdirektor denkt.

übrigens – und ohne werbung machen zu wollen – seit ich bei save tv bin (online videorekorder) sind mir die sendezeiten herzlich egal – das wird einfach jeder tatort der läuft aufgenommen und wenn ich lust und ruhe hab schau ich mir die alten perlen an… und ganz nebenbei wächst so auch mein persönliches archiv – irgendwann bin ich dann nicht mehr davon abhängig das altes wiederholt wird :D

gruß

Mirko, Backnang

Hallo,

kann uns jemand das Ende des Tatorts „Das Mädchen am Klavier“ mitteilen? Denn das war ja der Hammer…….. so kurz vor Schluss wurde radikal abgeschaltet bzw fing ein neuer Film an. Programmierfehler von BR? Da schauen wir ewig zu, wie der Typ surft und am Ende wird es einfach abgewürgt.

Also vielleicht wisst ihr ja mehr ….

Danke

:-)

Ein Fest für Auge und Ohr,

jetzt diesen ambitionierten Sommer-Tatort im Winter gesehen

zu haben, die br-Wiederholung machts möglich.

Ich seh‘ Gustl Bayrhammer, Helmut Fischer und Willy Harlander ebend auch so gern als „Kriminaler-Trio“ . . .

Da werden 2 so folgenschwere Zufälle durch alltägliches Schicksal verknüpft.

Ein guter Architekt hat kein Einkommen, die Familie, eine „zurückgebliebene“ Tochter, „Sweetie“, Carline Seiser, sorgt sich . . handelt (falsch)

Und eine hochbegabte Sängerin, „Barbara“, hier gespielt von Ulli Günther, ja, der Lockenkopf Lord Ulli! muß sich durchschlagen, billig hausen und einer fürsorglichen Mäzenatin „Stucki“, großartige Helen Vita!, vertrauen.

Die Münchener Schickeria, das leichtsinnige „In-den-Tag-hinein-Leben“ der Großstadt-Cowboys, Wolfgang Fischer und Werner Asam, all das auch, mit Anteil daran . .

Wunderschön anzusehen: Sissy Höfferer als Babette ‚Baby‘ Götz . . .

Das ist so überzeugend erzählt, behutsam und eindringlich

werden die handelnen Charaktere porträtiert.

Sehr schön der „Video-Clip“ der Sängerin, das so tragische Opfer der Ereignisse . . Musik: Siegfried Schwab !!

Die Spannung bleibt hier leider ein wenig auf der Strecke,

alleine die Tragik von Tat/Täterin und . .dem Opfer,

Beide Frauen . . mit so ehrbaren Motiven . .

das fesselt den Zuschauer besonders.

Betroffenheit ist auch gehirnanregend und ebend nie langweilig. Ein intelligenter Veigl-Krimi!

Heute, gilt dieser „Tatort“, bei den einschlägigen Film-Portalen, aber als „noch nicht ganz ausgereift“ . . .

Ich habe mich blendend unterhalten gefühlt,

auch und gerade wegen dem Schluß:

Veigl weiß um die Tragik von „Täterin“ u. deren Familie,

zieht seinen älteren, vorschnellen Kollegen Kriminalrat Härtinger, Hans Baur, hinzu . .

ABER, leider hatte der br, wiedermal aus Angst vor „Wegzappern“, diesen, hier so wichtigen Filmteil abgeschnitten . . 2,3 Bilder die so wichtig waren . .

Die Gnade andeuten . .

Warum bloß?

Welche Banausen verhunzen hier die Filme! Es ist doch absoluter Quatsch, gerade beim Tatort genießt doch jeder

die Kult-Musik, jede Minute von Vor- u. Abspann . .

DESWEGEN zappt niemand weg, bestimmt nicht!!

Eher vor Ärger und Wut! WENN der Abspann so beschnitten und verstümmelt wird . ..dann verflucht man den Sender!!

LG Peter, Berlin

Hallo Peter,

kannst du mir vom Ende des Tatorts erzählen? Wurde ja so abrupt abgeschnitten. Ok, die Täterin war offensichtlich die Tochter des Architekten, aber wie passen die beiden Geschichten zusammen?

Daaaaaanke für die Nachhilfestunde!

Carina

@Carina

Gerne, aber da ich nicht weiß, was Dir fehlt . . ?

Also, die beiden Talente, Kay & Barbara, das spätere Opfer, haben doch durch Vermittlung des surfenden Hausmeisters,

des Enrico Riedel, in der Schule geschlafen . .

Die Wirtin des „Podiums“, die „Stucki“, hatte den Beiden

noch empfohlen, dieses großkotzige „Hilfsangebot“

anzunehmen.

Die „Sweetie“, die Architektentochter, hatte die Schule mit Kohlemanzünder & Benzin angesteckt (beides hat ja Haferkamp in der Garage gefunden), sie wollte nur Vaddern helfen,

es war so oft darüber gesprochen worden, was wäre,

wenn die alte Schule weg wäre . . („Dann würde die Neue gebaut, Vater hätte schnell Arbeit und Geld“)

Das Mädel wußte ja nichts von den anderen Beiden,

den nachts in der Schule schlafenden Musik-Mädchen!

„Sweetie“ wußte nur sicher, das Hausmeisterehepaar war weggefahren, sie war voller Überzeugung: Das Schulhaus ist menschenleer . . ., Niemand kann hier zu Schaden kommen ..

Und – als Kay das Feuer bemerkte, hat sie nur alles versucht, die mit Drogen bekiffte u. berauschte Barbara zu retten.

Diese, soviel älter und größer, ließ‘ sich aber nicht halten, ist ihr entglitten und so unglücklich die

Treppe runtergestürzt, daß sie dabei sofort an Genickbruch gestorben ist. . .

Sie war also schon tot, ist somit nicht unmittelbar durch das Feuer umgekommen.

Es war keine Schuld des Brandstifters, keine Mordsache.

Verbindung der Geschichten?: Eigentlich Keine,

Nur Verkettung durch Zufall!

Obwohl sich Beteiligte wohl durchaus kannten . . .

Veigl wußte darum, daß das jetzt der letzte, vernichtende Schlag für Herrn Ruby, dem Architekten, gespielt von Michael Degen, u. seine Familie sein würde . .

Wenn sein behütetes Nesthäkchen, die Sweetie, ihm auch noch entrissen würde . . Nach Verlust seiner Frau usw.

Die letzte Szene beginnt mit dem Klingeln der beiden Kriminalisten, Veigl & Härtinger, an der Wohnungstür Ruby . .

Der Härtinger, der so entschlossen die härtesten Strafen für den Brandstifter gefordert hatte, erkennt nun

auch die junge, vielleicht aber doch strafmündige Täterin (das Alter hatte Sie ja!, inwieweit Ihr „Zurückbleiben in der Schule, im Leben“ hier geschützt hätte, ist offen geblieben), begreift ebenso die Tragik dieses Falles und macht eine Geste, als wenn er zurück wollte . . .,

die Wahrheit nicht mehr wissen, bzw. am liebsten die Festnahme abbrechen wollte . . die Gnadengeste . .

So, Carina, haste den Faden wieder gefunden?

Trotzdem bleiben wir Zwei doch sicher bei unserer Enttäuschung über den verhunzten Film . .

Ungeheuerlich, die Schlußszene so abzuschneiden

und die interessante Besetzungsliste auch nicht zu zeigen!!

LG Peter

Hallo Peter,

vielen Dank für die ausführliche Antwort! Und du hast natürlich Recht. Es ist ungeheuerlich, das Ende so abzuwürgen. Da bleibt man so lange wach und zieht sich die ewigen Surfszenen rein……. und das Wichtigste wird dann einfach verhunzt. Naja, vielleicht war es ja aus Versehen (grins).

LG

Carina

Gedreht wurden die Brandszenen übrigens im Sommer 1976 in Franzheim bei Erding. Die Ortschaft Franzheim mußte wenig später dem neuen Großflughafen München im Erdinger Moos weichen, daher waren viele Anwesen schon nicht mehr bewohnt. In einem dieser Gehöfte wurde die Brandsequenz abgedreht. Die räumlich angrenzende freiwillige Feuerwehr Hallbergmoos übernahm Komparsenrollen, stellte Fahrzeuge und löschte nach dem Dreh den Brand.

Der Tatort 070, Nostalgie-Krimi von den Hauptkommissaren aus München. Der beliebte väterliche Hauptkommissar Veigl und der tapsig wirkende, nicht minder begabte, Hauptkommissar Lenz, ermitteln in einem Fall von Brandstiftung und vermeintlichen Mord. Unterstützt werden die vom Kriminaldirektor Härtinger und noch einem. Eine traurige Geschichte, welche durchaus nachvollbar ist. Eine Tat, welche man nicht rückgängig machen kann, Dejavue`s gibt es nun mal nicht. Und alles geschah, um den verarmten und mittellosen Vater beistehen zu können. München habe ich persönlich erst 20 Jahre später kennengelernt — und habe exotisch gegessen. Känguru – Steak.

Gerade zu diesem Tatort “ Das Mädchen am Klavier“ fehlt wieder einmal zu den Musikeinspielungen im Abspann Sänger/innen, Band und Titel des ausgespielten Musikstückes.

Wie kommt man grundsätzliche an Informationen zu diesen Unterlassungen im

Begleitmusikbereich. Alles wird genannt, aber Musik, die viele interessiert ist

immer Fehlanzeige.

Bitte zur og.Episode die entsprechende Auskunft.

LG Juergen Reiser

Wow was für ein fetziger Fusions-Rock Tatort. Da geht einem Musikfreund wahrlich das Herz auf. Typisch Sleazy 70s. Wenn die Wasserski Szenen kommen wirds richtig fetzig. Helmut Fischer ist hier incognito unterwegs was sehr amüsant in Szene gesetzt wurde. Generell kann man mit einem Veigl Tatort nicht viel falsch machen, wenn man gut unterhalten werden möchte. Mit dabei auch Ruth Drexel, Michael Degen und Volker Prechtel als Polizist. Guter Tatort