Kurz und knapp – darum geht’s

In der Beethovenstraße in Bonn wird ein amerikanischer Privatdetektiv erschossen, sein Partner Sandy reist aus den USA an, um den Fall zu lösen. Zollfahnder Kressin wird schwer verletzt, deshalb ermittelt Sandy auf eigene Faust und schleust sich in einen internationalen Erpresserring ein, der Politiker mit kompromittierenden Fotos erpresst. Als Sandy sich in Christa, eine Lockvogel-Dame des Erpressersyndikats, verliebt und beide gemeinsam gegen den Kopf der Organisation vorgehen wollen, ahnen sie nicht, dass ihr Vertrauen zueinander auf eine tödliche Probe gestellt wird.

Inhalt der Tatort-Folge „Tote Taube in der Beethovenstraße“

Eine kalte Januarsonne spiegelt sich auf dem nassen Pflaster der Bonner Beethovenstraße, als ein Mann zusammenbricht. Die Schüsse verhallen zwischen den Häuserfassaden, der Täter flieht. Zollfahnder Kressin steht ratlos vor einer Leiche – ein amerikanischer Privatdetektiv, der einem großen Fall auf der Spur war.

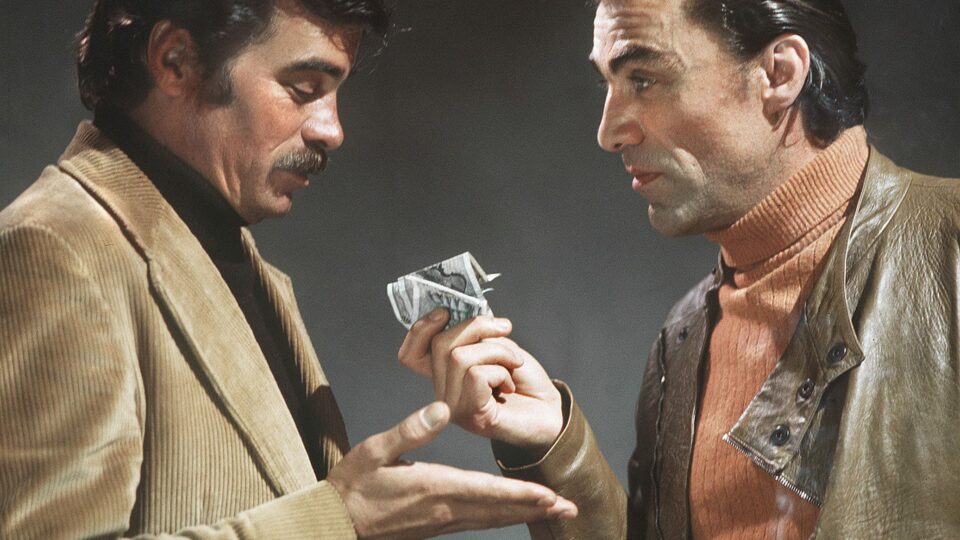

Wenig später trifft Sandy, der Partner des Toten, aus New York ein. Kressin, der seinen Charme lieber bei Frauen einsetzt als bei Ermittlungen, lässt sich widerwillig in den Fall einweihen: Ein amerikanischer Senator und Präsidentschaftskandidat wird mit einem Foto erpresst, das ihn mit einer fremden Frau zeigt. Doch bevor die beiden zusammenarbeiten können, entkommt der verhaftete Mörder Charlie Umlaut und schießt Kressin nieder. „Jetzt ist es mein Fall“, murmelt Sandy mit grimmiger Entschlossenheit.

In den grauen Straßen Kölns spürt Sandy die mysteriöse Christa auf – die Frau auf dem Erpresserfoto, erkennbar an einem erdbeerförmigen Muttermal am Oberschenkel. Wie ein Raubtier lauert er ihr auf, bis er sie in einem Café stellt. Er gibt sich als Erpresser aus und schafft es, ihr Vertrauen zu gewinnen. „Ich will ins Geschäft einsteigen“, erklärt er ihr mit einem Lächeln, das seine wahren Absichten verbirgt.

Die winterkalten Straßen Bonns und Kölns werden zur Bühne eines gefährlichen Spiels. Christa führt Sandy zu Mensur, einem Fechtlehrer, der von Bonn aus einen internationalen Erpresserring leitet. Die glatten Oberflächen und spiegelnden Fenster der Stadt werden zu Sinnbildern der Täuschung. Sandy wird in die Organisation gezwungen und arbeitet nun mit Christa zusammen, um weitere Politiker in kompromittierende Situationen zu bringen. Die Kamera fängt ihre Blicke ein – erst misstrauisch, dann zärtlich.

Auf dem verschneiten Drachenfels, hoch über dem Rhein, gestehen sie sich ihre Gefühle. Der Fluss unter ihnen fließt unaufhaltsam wie ihre sich verändernden Loyalitäten. „Ich will raus aus diesem Geschäft“, flüstert Christa, während die Kälte ihre Worte in Atemwolken verwandelt. Sandy enthüllt seine wahre Mission und verspricht Hilfe. Gemeinsam planen sie, Mensur zu überlisten und das Negativ des Erpresserfotos zu stehlen.

Im tosenden Trubel des Kölner Karnevals, zwischen grellen Kostümen und kreischenden Narren, treffen die beiden der irre Charlie Umlaut. Ein brutaler Kampf entbrennt, bunte Konfetti fallen wie Blut auf das Pflaster. Sandy überlebt – aber das Spiel ist noch nicht zu Ende.

In einem dämmrigen Fechtsaal der Bonner Universität kommt es zum finalen Duell. Mensur erkennt Sandy als Detektiv und fordert ihn zum Kampf. Klingen klirren, Schatten tanzen an den Wänden. „Du bist deinem toten Freund bald näher als du denkst“, zischt Mensur, während seine Klinge Sandys Wange streift. Doch Sandy kämpft mit allen Mitteln und siegt.

Mit dem Negativ in der Hand tritt Sandy in die dunkle Beethovenstraße – genau dort, wo alles begann. Ein Schatten löst sich aus der Dunkelheit. Christa steht vor ihm, eine Pistole in der Hand, Tränen in den Augen. „Gib mir das Negativ“, verlangt sie mit zitternder Stimme. Die letzte Maske fällt, und die wahren Gesichter zeigen sich im Mondlicht…

Hinter den Kulissen

Der Tatort „Tote Taube in der Beethovenstraße“ markiert eine absolute Premiere in der Geschichte der ARD-Krimireihe: Zum ersten und bislang einzigen Mal führte mit dem Amerikaner Samuel Fuller ein nicht deutschsprachiger Regisseur Regie bei einem Tatort. Der WDR bewies mit dieser Entscheidung im Jahr 1973 bemerkenswerten Mut zum Experiment. Fuller hatte sich bereits durch kompromisslose Genrefilme wie „Schock-Korridor“ (1963), „Der nackte Kuss“ (1964) sowie den kraftvollen Western „Vierzig Gewehre“ (Forty Guns, 1957) einen Namen gemacht. Das Drehbuch schrieb er angeblich in nur wenigen Tagen selbst – was dem Film stellenweise anzumerken ist.

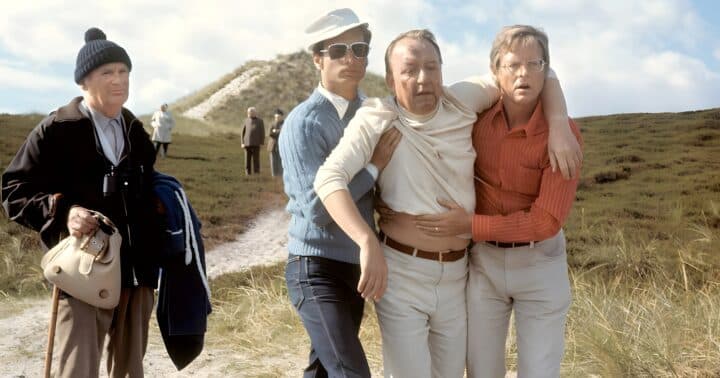

Die Dreharbeiten fanden im Herbst 1972 in Bonn, Köln und Umgebung statt. Als Schauplätze dienten zahlreiche bekannte Sehenswürdigkeiten der Region, darunter das Beethoven-Haus, der Drachenfels im Siebengebirge, das Hotel Petersberg und der Bonner Hauptbahnhof. Eine besondere Herausforderung stellten die Karnevalsszenen dar, die ursprünglich während des großen Rosenmontagszugs gedreht werden sollten. Nachdem die dafür geforderten 10.000 DM den Produzenten zu viel waren, wurde ein Zug von der Karnevalsgesellschaft „Kuniberts Ritter“ gegen eine Spende von 5.000 DM für die Aktion Sorgenkind nachgestellt.

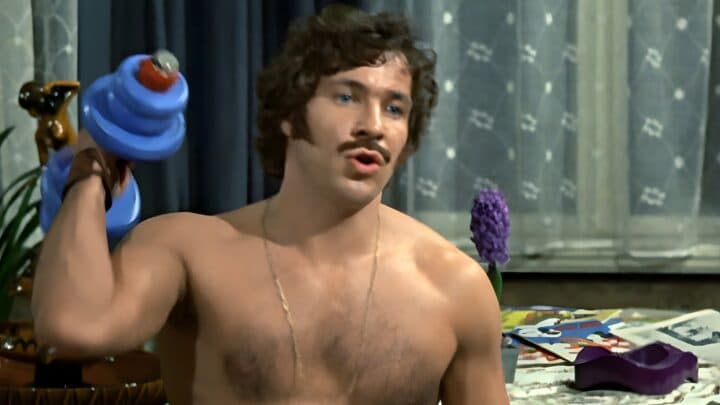

In der Besetzung brachte Fuller einige Überraschungen: Die übliche Hauptfigur Zollfahnder Kressin (Sieghardt Rupp) trat nur in Nebenszenen auf, während die Hauptrolle dem amerikanischen Schauspieler Glenn Corbett als Privatdetektiv Sandy zufiel. Die weibliche Hauptrolle übernahm Fullers eigene Ehefrau Christa Lang, eine gebürtige Rheinländerin. Anton Diffring, ein international bekannter Darsteller, verkörperte den Erpresserchef Mensur. Eine Besonderheit: Bis auf Rupps Dialoge wurde der Film komplett auf Englisch gedreht und erst nachträglich ins Deutsche synchronisiert.

Für die Filmmusik engagierte Fuller die Kölner Avantgarde-Rockband Can, deren experimentelle Klänge den ungewöhnlichen Charakter des Films verstärkten. Die Kameraarbeit übernahm der polnische Kameramann Jerzy Lipman, der mit dramatischen Bildkompositionen und rasanten Schnittfolgen Fullers Vision umsetzte.

Bei der Erstausstrahlung am 7. Januar 1973 erreichte „Tote Taube in der Beethovenstraße“ eine beeindruckende Einschaltquote von 59 Prozent – gleichzeitig liefen beim Sender aber auch die Telefone heiß, weil zahlreiche Zuschauer der Handlung nicht folgen konnten. Die zeitgenössischen Kritiken fielen überwiegend negativ aus, bemängelten die schwer verständliche Geschichte und Fullers eigenwillige Inszenierung. In den USA lief der Film 1974 sogar als Kinofilm, was ebenfalls ein Novum für die Tatort-Reihe darstellte.

Heute gilt der Film als verkanntes Juwel und wird von Filmhistorikern als mutiges formales Experiment gewürdigt. Fullers Reputation in der Filmwelt reicht weit über diesen Tatort hinaus: Später drehte er den bedeutenden Kriegsfilm „The Big Red One“ (1980), der sowohl in einer Kinofassung als auch in einer deutlich längeren und von Kritikern bevorzugten Director’s-Cut-Version existiert. Die außerordentliche Wertschätzung, die Fuller bei Kollegen genoss, spiegelt sich auch in seinen zahlreichen Auftritten als Schauspieler wider – besonders in Filmen von Wim Wenders wie „Der amerikanische Freund“ (1976), „Hammett“ (1982) und „Der Stand der Dinge“ (1982). Eine 110 Minuten lange Director’s-Cut-Version von „Tote Taube in der Beethovenstraße“ wurde später auf DVD veröffentlicht und offenbart Fullers ursprüngliche, noch experimentellere Vision dieses außergewöhnlichen Kapitels der Tatort-Geschichte.

Zollfahnder Kressin in einer Nebenrolle, die Ermittlungen führt sein Kollege aus den Vereinigten Staaten. Für die Damalige Zeit ein gewagtes Experiment, ein Hauch von Hollywood in einem in Deutschland gedrehten Film. Eine interessante Story, doch zu Langatmig und undurchsichtig.

Sehr langweilig, man hätte besser Kressin die Hauptrolle geben können, dann wäre es bestimmt unterhaltsamer gewesen.

Konfuser, unsympathisch amerikanisch-schwachsinniger Primitivfilm, bar jeglichen Gehalts.

Die Musik erzeugt Magenkrämpfe.

Schade, für einen Kressin-Tatort ging diese Folge völlig in die Hose. Dieser US-amerikanische Schauspieler, der die Hauptrolle übernehmen durfte, wäre zur damaligen Zeit, als Darsteller in einer Westernserie (Bonanza oder Shilo-Ranch) etwas besser eingesetzt gewesen. Aber in einem Tatort, ziemliche Fehlbesetzung. Leider!

Was war das denn? Kam rüber wie amerikanischer Serientrash aus den 70ern – kein guter Versuch. Kressin spielte dabei nur eine Nebenrolle. Gelöscht, kommt nicht in meine Sammlung.

Super Folge in meheren Hinsichten; filmisch wie ein Western mit allen close-ups, die bizarren Story, die grausamen letzte Fights, die super Musik von Can. Ein richtiger Cult-Hit! Ein totaler Tatort-fan aus Holland.

Der Tatort mit der Nummer 025 aus der tollen Domstadt Köln von 1973. Diesen vom amerikanischen Kult-Regisseur Samuel Fuller, ein Pardon zum deutschen Jürgen Roland, habe ich tatsächlich heute erstmalig gesehen, mit einem Zollfahnder Kressin als äußerste Randfigur. Hier spielten eindeutig Sandy und Christa die Hauptrollen, in diesem genial einfach strukturierten Tatort-Fernsehfilm, welcher, man höre und lache, in den amerikanischen Kinos lief. $$Selbst, oder gerade zur damaligen Zeit, unglaublich.$$ Die Szenen von der Kölner Innenstadt einfach nostalgisch. Neun Jahre nach Entstehung dieses Tatort-Krimis verschlug es mich beruflich für einige Jahre auch nach Köln und an einige im Film gezeigte Geschäfte und Lokalitäten kann ich mich noch gut erinnern. Die Domplatte, noch heute ein touristisches Muss, steht immer noch. Ob es aber noch diese Auto-Dom-Lotterie gibt, wie kurz im Film gezeigt, ist mir unbekannt. Der Film war in seinen Ungereimtheiten, Stückelungen und Synchronfehlern, von der Handlung ganz zu schweigen, so klassisch schlecht, dass ich mir den in absehbarer Zeit noch einmal anschauen werden. Alleine die groteske Fechteinlage zwischen Sandy und Mensur muss in die filmische Dilettantenkiste eingegangen sein.

Dieser Tatort spielt zum größten Teil in Bonn, dem Geburtsort des berühmten Komponisten. Die Beethovenstraße mit der „toten Taube“ befindet sich zwei Straßenzüge südwestlich des Bonner Hauptbahnhofs. In Beethovens Geburtshaus mitten in der Stadt (in der Nähe des rosa Rathauses) wurde zwischen den Exponaten zu seinem Leben (unter anderem ein altes Hörrohr des Komponisten) eine Verwechselungsszene gedreht. Der große Showdown zwischen Sandy und Mensur findet im wirklichen Fechtsaal der Universität Bonn statt, von dem aus man in zwei Minuten am alten Zoll am Rheinufer ist. Wie Sandy es dann schwer verletzt zu Fuß einmal quer durch die gesamte City wieder in die Beethovenstraße schafft, ist schon erstaunlich ;-)

Der Name für die Figur Mensur ist vermutlich nach der Bezeichnung für einen Fechtkampf gewählt worden. Charly heißt Umlaut, weil Umlaute typisch für die deutsche Sprache sind?

Ich habe diesen Film bei jeder Wiederholung angesehen und staune jedesmal über die unlogischen Wendungen. Trotz Lokalpatriotismus: Dieser Film ist ein Anwärter auf den Titel „Schlechtester Tatort aller Zeiten“

Dem kann ich mich leider nur anschließen.

Da ist jeder DDR- POLIZEIRUF 110 spannender.

Dabei war die Figur Kressin eine sehr gute, wenngleich Sieghardt Rupp nicht der Wunschkandidat von Kressin-Erfinder Wolfgang Menge gewesen ist.

Der Chinese, der ja so begeistert in der Lokomotivschmiede die gute alte Diesellok der Baureihe V 200/220/221 begutachtete, war im übrigen auch ein alter TV-Bekannter.

Ich kenne zwar seinen Namen nicht, aber er spielte in den 70er Jahren den Chauffeur der Contessa di Contini (Nyree Dawn Porter) in der britischen Krimi-Serie KEIN PARDON FÜR SCHUTZENGEL mit dem unvergessenen Robert Vaughn, Nyree Dawn Porter und Tony Anholt in den Hauptrollen

@ Stoever vom 10.06.17

Kann ja eigentlich nur Anthony Chinn gewesen sein ++2000++.

@ Stoever vom 10.06.17

Auch der großartige Darsteller der Filmfigur Zollfahnder Kressin verstarb einsam und vergessen am 20.07.2015 in Österreich. Seinem Wunsch entsprechend wurde der Tod fast ein Jahr lang geheim gehalten und nur durch eine Recherche der österreichischen Filmindustrie veröffentlicht.

Unterirdisch schlecht.

Beim ersten Anschauen fand ich den Film überhaupt nicht gut. Erst beim zweiten mal hat er bei mir gezündet; da aber dann richtig. Einfach genial.

Hallo Chris Max.

Kannst du mir sagen wie die Straße heißt die als Beethovenstraße im Film ausgewählt wurde?

Bin demnächst in Bonn und würde mir den Drehort gerne ansehen.

Ein berauschender Cocktail aus noch berauschenderen Bildern. Ein Samuel Fuller Tatort wie ein Anti James Bond. Kressin ist Nebensache. Eine epische Perle. 5 Sterne

Der Hauptdarsteller Glenn Corbett erinnert mich irgendwie immer an Marlboro-Werbung.

Meines Wissens winkt der Chinese nicht aus einer V200, sondern aus einer Baureihe 103 (doppelte Lüfterreihe).

Die psychodelische Musik von Can ist genial. Sie hebt das ganze auf eine andere Ebene.

Mal was zu den Drehorten, da öfter mal nachgefragt wird:

Anfangsszene: Beethovenstr. & Kreuzbergweg (Verbindung der Beethovenstr. mit der Baumschulallee)

Fritz-Schroeder-Ufer (unterhalb der Beethovenhalle)

Brassertufer

Bahnhof Rolandseck

Köln, später ist der Bonner Hauptbahnhof zu sehen

Beethovenmuseum: Verwechslungsszene

Wechsel der Rheinseite: Petersberg & Drachenfels

Finale: Fechtsaal der Bonner Universität bzw. Hofgarten

(Quelle: bundesstadt.com/orte/bonn-im-film-tote-taube-in-der-beethovenstrasse/)

Ist doch egal, wo der Mist gedreht wurde. Das ist der dämlichste Tatort der 70er… sofort wieder gelöscht.

Was für ein Shice…

/Ironie on/

Na, das ist ja mal ein qualifizierter Kommentar!

/Ironie off/

Und dann mit 5 Sternen gelobt …

@Al.Ter: Recht hat @Mohrle trotzdem. Ich habe ihn vor Jahren gesehen und nicht herausbekommen, was dieser merkwürdige Film eigentlich versucht zu sein. Dazu diese grauenvolle Musik. Ich mag viele der 70er-Tatorte, doch das Ding hier ist einfach nur sonderbar.

Neben „Auf offener Straße“ der am meisten missverstandene Klassiker-Tatort. Den Inhalt hat die tatort-fans Redaktion sehr gut im Einleitungstext beschrieben. Auch muss man den Hinweis „…ein höchst ungewöhnliches Experiment…“ mit „Arthaus-ähnlich“ gleichsetzten. Aus diesem Blickwinkel macht der Film tatsächlich Sinn. Wer natürlich kein Arthaus mag, mag den Film vermutlich nicht. Und wer keine Balladen/Klanglandschaften mag, mag auch die Filmmusik nicht, die, je nach musikalischer Bildung/Erfahrung die Menschen auf unterschiedlichen unterbewussten Ebenen anspricht. Dass dabei auch mal Abneigung zutage tritt, ist ganz normal.

Ich fasse hier den Inhalt nochmal in Kurzform zusammen:

Ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat wird mit Fotos erpresst. Ein amerikanischer Privatdetektiv versucht mit ähnlichen Aktionen, Zugang zu den Tätern zu bekommen. Dabei erlebt er einiges; eine tragische Liebesgeschichte ist mit eingebaut, und viele Dinge gehen daneben.

Die auf den ersten Blick undurchsichtige Handlung ist Stilelement des Arthaus-Films. Man sollte die Inhaltsbeschreibung vor dem ersten Schauen gut durchgearbeitet haben. Außerdem sehen wir hier eine hervorragende schauspielerische Leistung von Christa Lang und Glenn Corbett. Die Mimik kommt in diesem Film nicht zu kurz; genauso wenig wie die kurzen Denk-Interpretationspausen der Gesichter. Fein dosierter, manchmal versteckter Humor. Der Film pendelt in dem Viereck Action-Ruhe-Gespräch-Musik hin und her.

Für mich ist dieser Film purer Genuss.

Eine Frage hätte ich noch zu den Drehorten (vielen Dank an Al.Ter für die Infos): Wo steht die Beethoven-Büste (ganz am Anfang des Films)?

Ein wahrer Kult – Tatort mit der Nummer 025 aus dem Jahr 1973. Wer den wohl aus dem Fundus hervor gekramt hat? Prima.

Die Meinung vom 07.05.2016 halte ich.

@Hauptkommissar Stoever

@KlausiStuttgart

bei der Lok handelt es sich definitiv um eine 103; es ist kurz die Betriebsnummer 103 203-6 erkennbar;

schade, dass solche Perlen nur sehr selten gesendet werden

@KlausiStuttgart

Das Beethoven-Denkmal steht im Garten des Bonner Beethoven-Hauses: Bronzeguß nach einem Gipsmodell von Naoum Aronson, Paris 1905

Schöne Abb. hinter diesem Link:

beethoven.de/de/media/view/6006280699248640/Beethoven-Denkmal+im+Garten+des+Bonner+Beethoven-Hauses+-+Bronzegu%C3%9F+nach+einem+Gipsmodell+von+Naoum+Aronson?fromArchive=5973500032450560

Vielen Dank! Genau das hatte ich gesucht.

Ich finde die «Tote Taube» so schlecht nicht, wie sie hier oft dargestellt wird – damals: Größter Käse des Jahrhunderts, heute: Kleines Juwel – ⭐️⭐️⭐️ sind angemessen.

Was sicherlich auch daran liegt, daß sie an meinem Geburtstag erstausgestrahlt wurde – und deshalb durfte ich diesen TO sehen!

Das war halt mal ein Experiment, das Produzent Joachim von Mengerhausen gewagt hat mit diesem zugegeben etwas verquasten Polit-Thriller, angelehnt an die Profumo-Affäre im England der Jahre 1962/63, der die Sehgewohnheiten des Publikums offensichtlich überforderte.

Und dann trat Kressin, der nach seiner Schulter-Schußverletzung (von der später bei der Massage durch die schwarze Schönheit nix mehr zu sehen war) schon frühzeitig außer Gefecht gesetzt, bedauerlicherweise nur mehr als Nebendarsteller auf.

Als Fritz Spindler ist übrgens Hans-Christoph Blumenberg, Filmkritiker und Regisseur («Tausend Augen» von 1984 sowie vier der ersten fünf Palu-Tatorte) zu sehen.

Und es gibt Alleinstellungsmerkmale zu diesen Punkten:

Hat jemals wieder ein renommierter US-Regisseur einen Tatort inszeniert?

Wurde jemals wieder ein TO in den Kinos der USA gezeigt? Der lief dort allerdings mit wenig Erfolg (der Director’s Cut ist nochmal 25 Minuten länger).

Sam Fuller (1912-1977) hat Meisterwerke wie den Spätwestern-Klassiker «40 Gewehre» geschaffen, war als Schauspieler u.a. in den Wenders-Filmen «Der amerikanische Freund» und «Stand der Dinge» zu sehen – und mit Christa Lang übrigens verheiratet gewesen!

Viele schöne Drehorte sind zu entdecken (s.o.), und es werden Einblicke in die Fertigung der legendären E-Lok-Baureihe 103 (am Boden die BR 111, 152, 218) im LoWa-Werk von Krupp an der Ecke Zollstr./Helenenstr. im Essener Westen gewährt. Die Produktionshallen sind fast alle abgerissen, dort entstanden Gewerbeparks.

Auch Kleinigkeiten wie die 25-Pfg. Briefmarke der Serie Heinemann können den Zuschauer erfreuen, oder das Filmplakat im Kino: «200 Motels» von Frank Zappa und Tony Palmer (1971) – es läuft aber der Film «Rio Bravo» (1959); die Musik neben dem Drehorgelmotiv lieferte die Formation Can (im Abspann mit vorangesetztem ‚The‘) um die genialen Holger Czukay und Irmin Schmidt, die beide in Köln bei Karlheinz Stockhausen gelernt haben.

Kleiner Schönheitsfehler im Abspann: Madame Audran wird dort Stephanie statt Stéphane geschrieben – sie spielte allerdings die Stephanie (Frau Dr. Bogdanovic).

Unsäglich: In meiner Aufzeichnung von vor drei Jahren stören zwei fiese Einblendungen bei Min. 23:37 und 83:38 mit Hinweisen auf geänderte SAT-Sendefrequenzen beim WDR ab dem 14. Dezember 2021 – da schau’n wir mal, wann er wieder läuft.

Ich hatte die gestrige Ausstrahlung auf WDR HD aufgenommen, weil meine Aufnahme von HR HD aus 2015 das Senderlogo im Bild hat. Beim Vergleich der beiden Aufnahmen fiel mir die gewaltig bessere Bildqualität der 2015er Ausstrahlung auf. Diese hat ganz am Ende auch eine WDR Logo Tafel mit der Jahreszahl 2001 am Ende statt der originalen Tafel aus den 70ern. Es muß also 2001 schon ein Remaster gemacht worden sein. Komisch nur, daß der WDR selber das Remaster nicht ausstrahlt, sondern das Uraltmaster mit fragwürdiger Bildqualität. Meine 2015er Aufnahme ist außerdem 8 Sekunden länger als die gestrige Ausstrahlung (25.02.2025).

Au weia, ist der schlecht 😱

Faszinierendes krimihistorisches Zeitdokument mit hohem Kultfaktor. Wer auf heutige Tatort-Hausmannskost steht, wird mit einem derart psychedelischen und bewusst artifiziellen Stil nicht viel anfangen können, wie man an den vielen unqualifiziert abwertenden Kommentaren hier sieht.

Alleine schon die herausragende Musik von Can hebt ihn unter die Top 50 aller Tatorte ever.

9/10 Punkte