Kurz und knapp – darum geht’s

Eine mysteriöse Leiche auf einem Lkw mit Berliner Bauschutt wird in Polen entdeckt – das Opfer gleicht dem Kommissar Franz Markowitz wie ein eineiiger Zwilling. Während seine Kollegen bereits seinen Tod befürchten, identifiziert der noch sehr lebendige Markowitz den Toten als Tischlermeister Hellmuth Seelitz aus Berlin-Mitte, dem gerade die Miete für seine Werkstatt verfünffacht wurde. Bei seinen Ermittlungen stößt Markowitz auf ein undurchsichtiges Netz aus Immobilienspekulation und verdrängten Altmietern im wiedervereinigten Berlin – und auf dunkle Geheimnisse, die bis in die Nazizeit zurückreichen. Als Markowitz entdeckt, dass der ermordete Handwerker ein brisantes Druckmittel gegen die Hauseigentümer in der Hand hatte, gerät er selbst ins Visier der skrupellosen Geschäftemacher…

Inhalt der Tatort-Folge „Berlin – beste Lage“

Schlaflos streift Kommissar Franz Markowitz durch das nächtliche Berlin-Mitte, wo die Straßen im Licht der spärlichen Laternen noch immer den morbiden Charme der geteilten Stadt ausstrahlen. Markowitz‘ massige Gestalt wirkt fremd in diesem Kiez voller Brüche und Umbrüche, während der kalte Winterwind durch die rissigen Fassaden der Altbauten pfeift. In der Luft liegt der Geruch von Kohleöfen und Veränderung.

Die Nachricht trifft ihn unvorbereitet: Auf einem Lkw mit Berliner Bauschutt wurde in Polen eine Leiche gefunden – und das Foto des Toten ähnelt Markowitz erschreckend. „Ich bin’s nicht“, brummt der Kommissar trocken, als seine besorgten Kollegen ihn mit großen Augen anstarren. Mit seinem treuen Kollegen Pohl macht er sich auf den Weg nach Polen, um den mysteriösen Doppelgänger nach Berlin zurückzuholen und dem Fall auf den Grund zu gehen.

Die Ermittlung führt Markowitz in die Oranienburger Straße, ein ehemaliges Arbeiterviertel, das nach dem Mauerfall wie ein verschlafenes Dornröschen vom Kuss der Marktwirtschaft erwacht ist – doch dieser Kuss hat seine Tücken. In dem verwitterten Gebäudekomplex, in dem der Tote seine Tischlerwerkstatt betrieb, trifft Markowitz auf eine Gemeinschaft im Umbruch: Der Uhrenmacher Edel, der seit Jahrzehnten im Haus arbeitet, wirkt wie ein letzter Zeuge vergangener Zeiten, während der Gastwirt „Kutte“ in seiner Eckkneipe all die Geschichten des Viertels sammelt wie andere Menschen Briefmarken.

„Die Miete ist plötzlich auf das Fünffache gestiegen“, erklärt der Uhrenmacher mit zitternder Stimme. „Seelitz wollte sich wehren.“ Die Entmietungsstrategie gleicht einem Schachspiel, bei dem die alten Mieter nur die Bauern sind, die für die großen Pläne der Immobilienspekulanten weichen müssen. Die ehemalige DDR-Bausubstanz wird über Nacht zu begehrtem Westgold, und mancher Alteigentümer entdeckt plötzlich seinen kapitalistischen Instinkt.

Markowitz spürt instinktiv, dass hinter dem Tod des Tischlermeisters mehr steckt als ein einfacher Sturz von der Treppe. Während der Regen gegen die Fensterscheiben trommelt, sitzt er in Seelitz‘ verlassener Werkstatt, atmet den Duft von Holzspänen und blättert durch dessen Papiere. Die Suche nach der Wahrheit gleicht einem Puzzle, dessen entscheidende Teile absichtlich verborgen wurden.

In der Begegnung mit dem Hausbesitzer Jürgen Printz, einem scheinbar jovialen Ostberliner mit Westauto, spürt Markowitz das typische Nachwendegemisch aus Aufbruchstimmung und Gier. „Wir waren beste Freunde“, behauptet Printz über sein Verhältnis zu dem Toten, doch seine Augen verraten etwas anderes. Als Markowitz erfährt, dass Printz und Seelitz‘ Witwe Helga eine gemeinsame Vergangenheit haben, beginnt der Fall immer verwobener zu werden, wie ein Stück altes Berliner Mauerwerk, in dem jeder Stein eine Geschichte erzählt.

Die Spur führt Markowitz schließlich tief in die Geschichte des Gebäudes zurück. Als er durch das verstaubte Grundbuchamt streift und in vergilbten Akten blättert, entdeckt er, dass der Häuserblock einst der jüdischen Familie Goldstein gehörte, die 1938 zur Emigration gezwungen wurde. Wie ein dunkler Schatten liegt diese Vergangenheit über der Gegenwart, und Markowitz ahnt, dass der ermordete Tischlermeister diesen Schatten ans Licht holen wollte…

Hinter den Kulissen

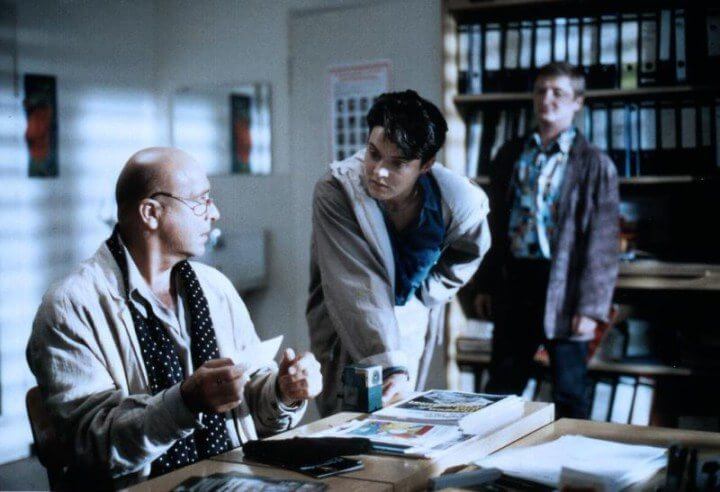

Der Tatort „Berlin – beste Lage“ ist die 269. Folge der ARD-Krimireihe und wurde vom Sender Freies Berlin (SFB) produziert. Für Kriminalhauptkommissar Franz Markowitz, verkörpert vom Charakterkopf Günter Lamprecht, ist es bereits der vierte Fall. Die Erstausstrahlung erfolgte am 10. Januar 1993 im Ersten Deutschen Fernsehen und erreichte beachtliche 10,61 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 28,7 Prozent entsprach.

Gedreht wurde in authentischen Kulissen im Ostteil Berlins, vornehmlich im historischen Scheunenviertel rund um die Oranienburger Straße, die damals noch weit entfernt war von ihrer heutigen Gestalt als belebte Flaniermeile. Die Dreharbeiten fanden im Herbst 1992 statt, als viele Gebäude im Ostteil der Stadt noch den Charme des Verfalls ausstrahlten und gleichzeitig im Fokus westdeutscher Investoren standen.

Regie führte der damals noch am Anfang seiner Karriere stehende Matti Geschonneck, für den „Berlin – beste Lage“ erst die zweite Regiearbeit war. Später sollte er mit Filmen wie „Die Nachrichten“, „Liebesjahre“ und „Das Ende einer Nacht“ mehrfach mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet werden. Das Drehbuch stammte aus der Feder von Rainer Berg, der gemeinsam mit Geschonneck eine dichte Milieustudie schuf, die die gesellschaftlichen Umbrüche im wiedervereinigten Berlin authentisch einfing.

Die Besetzung wartete neben Hauptdarsteller Lamprecht mit zwei kurzen Auftritten der später sehr bekannten Schauspielerinnen Katrin Saß und Jenny Gröllmann auf. Für die stimmungsvolle musikalische Untermalung sorgte der Jazz-Komponist Ulrich Gumpert, dessen lässiger Sound den melancholischen Grundton des Films perfekt ergänzte.

Nach der Ausstrahlung wurde „Berlin – beste Lage“ von Kritikern besonders für die realistische Darstellung der Gentrifizierungsproblematik im Nachwendeberlin gelobt. Die acht Markowitz-„Tatorte“ gelten bis heute als herausragende Zeitdokumente, die die Veränderungen in Berlin nach dem Mauerfall auf eindrucksvolle Weise reflektieren. Besonders die lange Eingangssequenz, in der Lamprecht wie ein Tourist durch die damals noch trostlose Oranienburger Straße schlendert, ist heute ein wertvolles filmisches Zeitdokument einer Gegend, die sich in den folgenden Jahrzehnten komplett wandeln sollte.

Besetzung

Hauptkommissar Franz Markowitz – Günter Lamprecht

Kommissar Pohl – Hans Nitschke

Beate Berger – Claudia Balko

Helga Selitz – Renate Küster

Uhrmacher – Gerry Wolff

Jürgen Printz – Günter Junghans

u.a.

Stab

Regie – Matti Geschonneck

Buch – Rainer Berg, Matti Geschonneck

Kamera – Wolfram Beyer

Schnitt – Barbara Herrmann

Musik – Ulrich Gumpert

Produktion – SFB

Der Tatort Nummer 269 aus Berlin mit einem Hauptkommissar Markowitz und seinem Kollegen Kommissar Pohl. Einige Jahre nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, genauer im Jahre 1993, spielt dieser leise, ja fast melancholisch wirkende Tatort-Krimi. Es geht um den Verkauf von alten DDR-Immobilien, welche wiederum aus der Zeit des Reiches stammen und von Spekulanten und eingereisten Miethaien aufgekauft werden. Die Verkäufer, nach der Wiedervereinigung vom großen Geld angelockt, werden sich Jahre später noch die Haare deswegen raufen, da sie letztlich doch nur abgespeist worden sind. Markowitz, ein Liebhaber von Buletten mit Bratkartoffeln und leidenschaftlicher Raucher, ermittelt wegen eines toten Doppelgängers von ihm, ist anfangs genauso erstaunt wie sein gesellschaftliches Umfeld. Kurz vor Ende des nicht uninteressanten und sehenswerten Tatort-Spielfilms, wird ein weiterer Toter gefunden, eine der Hauptpersonen im ersten Tötungsfall. Ende offen. Markowitz ermittelt ins Leere, die Person, welche noch sachdienliche Hinweise beitragen könnte, landet in der Psychiatrie, vernehmungsunfähig auf lange Sicht. Der Ermittler Markowitz ist dennoch zufrieden, denn eine Gerechtigkeit wird, zwar spät, siegen. Die wirklichen Erben aus den USA reisen an – und verkaufen sofort. Wiederholungswerter Tatort-Streifen der ruhigeren Art.

Den Beschreibungen des letzten Kritikers kann ich nur zustimmen.

Ferner passt Markowitz hervorragend zu diesem ruhigen Film.

Das ist doch mal ein klasser Krimi. Da werden Erinnerungen wach. Kommissar Markowitz habe ich immer sehr gerne gesehen. Er strahlt eine gewisse Gelassenheit und Ruhe aus. Der Fall ist unterlegt mit angenehmer Jazz Musik. Eine tolle Zeitreise ins Berlin der 90er Jahre. Ohne viel Action und Tam Tam geht es nämlich auch.