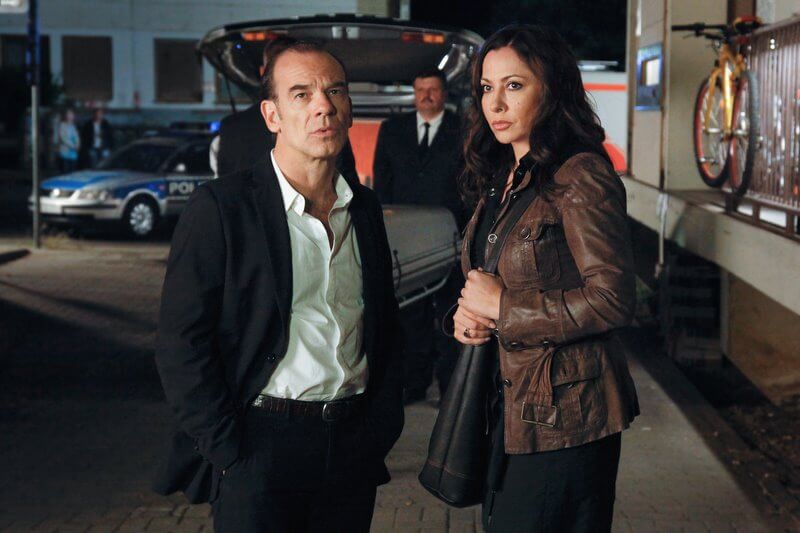

Das geschiedene Ehepaar Eva Saalfeld und Andreas Keppler bildete von 2008 bis 2015 eines der komplexesten und emotional vielschichtigsten Ermittlerduos der Tatort-Geschichte – geprägt von einer gemeinsamen Vergangenheit, die sie nicht loslassen kann.

Zwischen Trauma und Neuanfang

Eva Saalfeld

Hauptkommissarin Eva Saalfeld, in Leipzig geboren und aufgewachsen, verkörpert die emotionale Seite der Ermittlungsarbeit. Als impulsive und einfühlsame Kommissarin lässt sie sich von ihren Fällen tief berühren – eine Eigenschaft, die ihr sowohl Kraft als auch Verletzlichkeit verleiht. In „Absturz“ zeigt sich ihre emotionale Seite besonders deutlich, als sie selbst Zeuge einer Flugzeugkatastrophe wird und um das Leben des schwer verletzten Freundes ihres Neffen kämpft.

Ihre Motivation, Polizistin zu werden, entsprang einem familiären Trauma: Ihr Vater, ein Volkspolizist und ihr großes Vorbild, galt seit 1983 als tot. In „Nasse Sachen“ wird diese scheinbare Gewissheit erschüttert, als sie auf seinen Namen in alten Stasi-Unterlagen stößt und später sogar ihrem lebenden Vater gegenübersteht – ein Moment, der ihre gesamte Identität ins Wanken bringt.

Das größte Trauma ihres Lebens teilt sie mit Keppler: Der Verlust ihres gemeinsamen Kindes, der ihre Ehe zerbrach. In „Ausweglos“, einem Fall um ein verschwundenes Neugeborenes, bricht diese alte Wunde wieder auf, als sie in ihrem Keller zwischen verstaubten Babykleidchen zusammenbricht und der Fall für sie zur emotionalen Zerreißprobe wird.

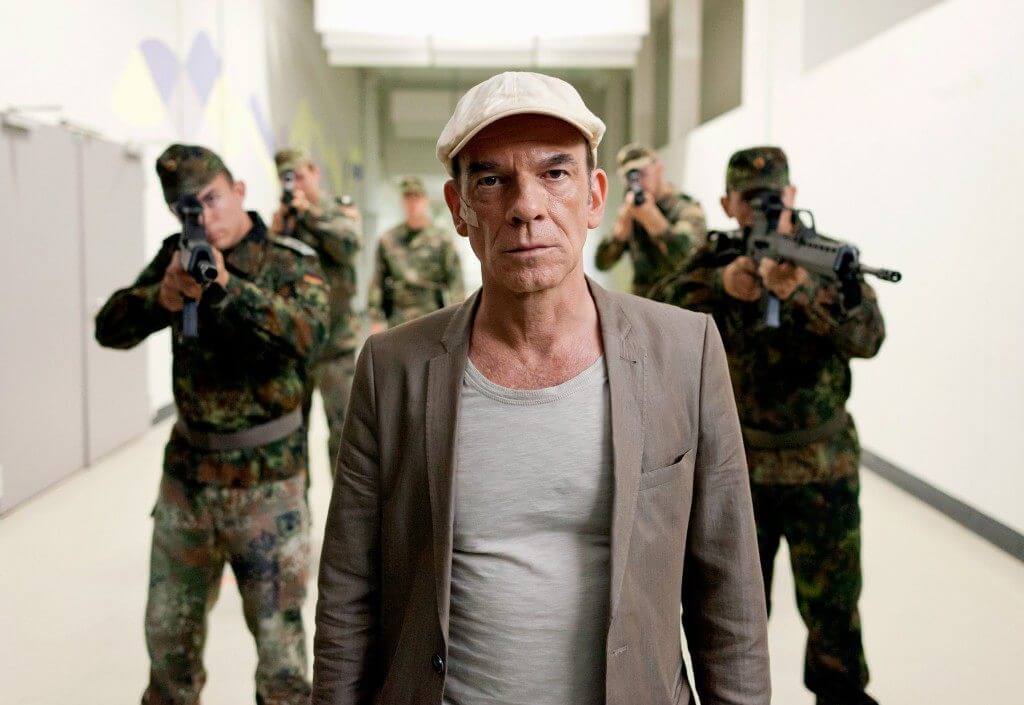

Andreas Keppler

Hauptkommissar Andreas Keppler, aus Westdeutschland stammend, ist das analytische Gegenstück zu Saalfeld. Mit seiner introvertierten Art und seinem hervorragenden Beobachtungsgeist findet er Details, die andere übersehen. In „Schwarzer Afghane“ entdeckt er beispielsweise winzige Spuren von weißem Phosphor, die zur Lösung des Falls führen.

Seine Wortkargheit wird oft als Unhöflichkeit missverstanden. Kollegen wie der Kriminaltechniker Wolfgang Menzel fühlen sich von ihm nicht wertgeschätzt, da Keppler Begrüßungen für Zeitverschwendung hält und nur selten ein aufmunterndes Wort findet. Trotz seiner verschlossenen Art zeigt er in „Heimwärts“ überraschende Einfühlsamkeit im Umgang mit einem dementen alten Mann.

Kepplers Vergangenheit ist von Alkoholproblemen geprägt, was zu seinem Versagen als Ehemann und Vater beitrug. Diese Erfahrung macht ihn in „Schön ist anders“ besonders sensibel für die Alkoholprobleme der verdächtigen Familie Fischer.

Professionelle Distanz, private Nähe

Die Zusammenarbeit der Ex-Eheleute ist geprägt von professioneller Effizienz und emotionaler Anspannung. Während Saalfeld mit Empathie an Verdächtige herantritt, setzt Keppler auf analytische Kälte. Diese unterschiedlichen Ansätze ergänzen sich oft perfekt, führen aber auch zu Spannungen. In „Todesstrafe“, ihrem ersten gemeinsamen Fall nach zehn Jahren Trennung, herrscht zwischen ihnen eine Atmosphäre aus unausgesprochenen Vorwürfen und alter Vertrautheit.

Ihre Beziehung entwickelt sich über die Jahre: Von eisiger Distanz über zaghafte Annäherung bis hin zu Momenten echter Intimität. In „Unbestechlich“ kommt es sogar zu einem flüchtigen Kuss zwischen den beiden, der die nie ganz erloschenen Gefühle offenbart.

Keppler bewohnt eine Pension in Leipzig-Gohlis, um ungebunden zu bleiben – ein Symbol für seine Unfähigkeit, sich wieder vollständig auf eine Beziehung einzulassen. Der Pensionsbesitzer Schmitz wird zu seinem einzigen echten Vertrauten, mit dem er regelmäßig Schach spielt. In „Rendezvous mit dem Tod“ bewirbt sich Keppler sogar um eine Stelle in Wiesbaden – ein Versuch, der belastenden Nähe zu Saalfeld zu entfliehen.

Leipzig als Ermittlungsraum

Die Stadt Leipzig prägt die Atmosphäre der Fälle maßgeblich. Als ehemalige DDR-Stadt mit ihrer bewegten Geschichte spiegelt sie die komplexe Vergangenheit der Protagonisten wider. In „Falsches Leben“ führt ein Fall um einen Brand zu den Ereignissen von 1968 und der Sprengung der Paulinerkirche – Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen wie bei Saalfeld und Keppler selbst.

Die grauen Novembertage, nebelverhangenen Straßen und industriellen Brachen Leipzigs schaffen eine melancholische Grundstimmung, die zu den Charakteren passt. In „Mauerblümchen“ werden die sozialen Spannungen der Stadt zum Thema, als osteuropäische Leiharbeiterinnen ausgebeutet werden – Leipzig als Symbol für gesellschaftliche Umbrüche.

Das Duo ermittelt in einer Stadt im Wandel, zwischen Aufbruch und Melancholie, zwischen Ost und West – genau wie ihre eigene Beziehung zwischen Vergangenheit und Zukunft changiert. Die Konsumzentrale in Plagwitz dient als ihr Polizeipräsidium, ein Ort der täglich an die Vergänglichkeit von Träumen erinnert.