Ritter und Stark | Tatort Berlin

Das ungleiche Berliner Ermittlerduo Till Ritter und Felix Stark löste von 2001 bis 2014 Fälle zwischen Hauptstadt-Glamour und sozialen Abgründen – ein Team, das durch seine Gegensätze funktionierte.

Das Profil: Zwei Berliner, ein Team

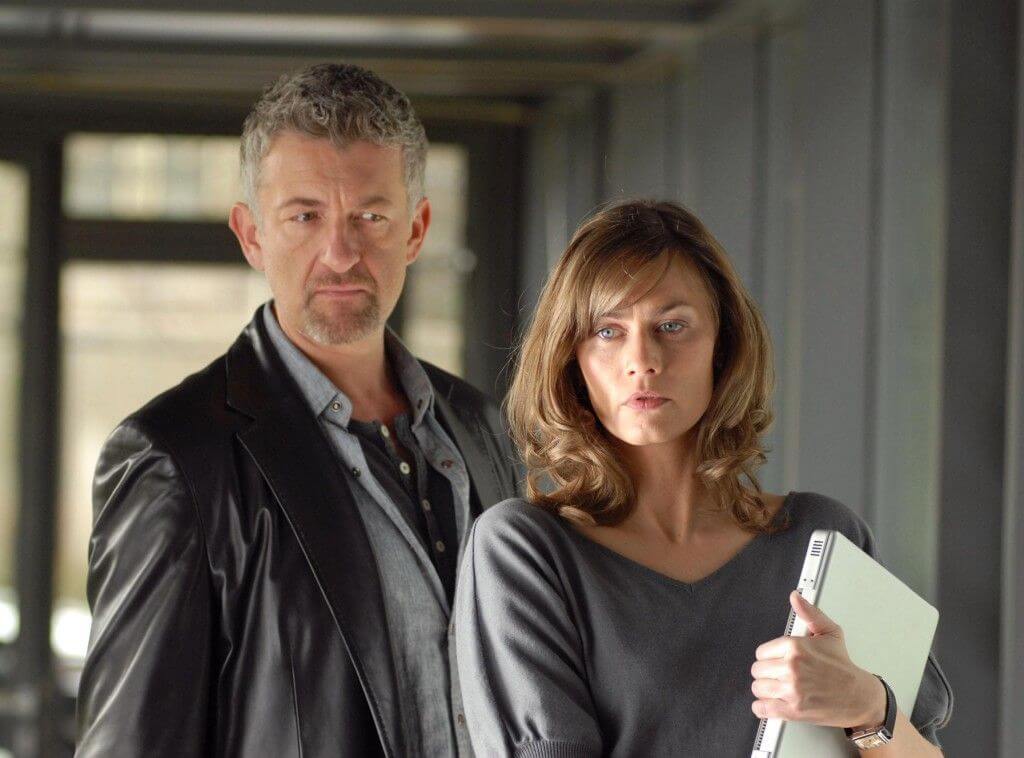

Till Ritter

Der draufgängerische und intuitive Einzelgänger in Lederjacke und Cowboystiefeln verkörpert den Typus des altgedienten, manchmal etwas abgebrühten Großstadtcops. Ritter ermittelt oft aus dem Bauch heraus, verlässt sich auf seine Menschenkenntnis und geht dabei nicht immer konform mit Dienstvorschriften. Seine impulsive Art und seine Schwäche für schöne Frauen bringen ihn immer wieder in Schwierigkeiten, wie in „Filmriss“, wo er nach einer durchzechten Nacht unter Mordverdacht gerät. Hinter der rauen Schale verbirgt sich jedoch ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden und eine Loyalität gegenüber den Schwachen, die ihn in Fällen wie „Alles hat seinen Preis“ antreibt, wo er sich gegen korrupte Geschäftemacher stellt.

Felix Stark

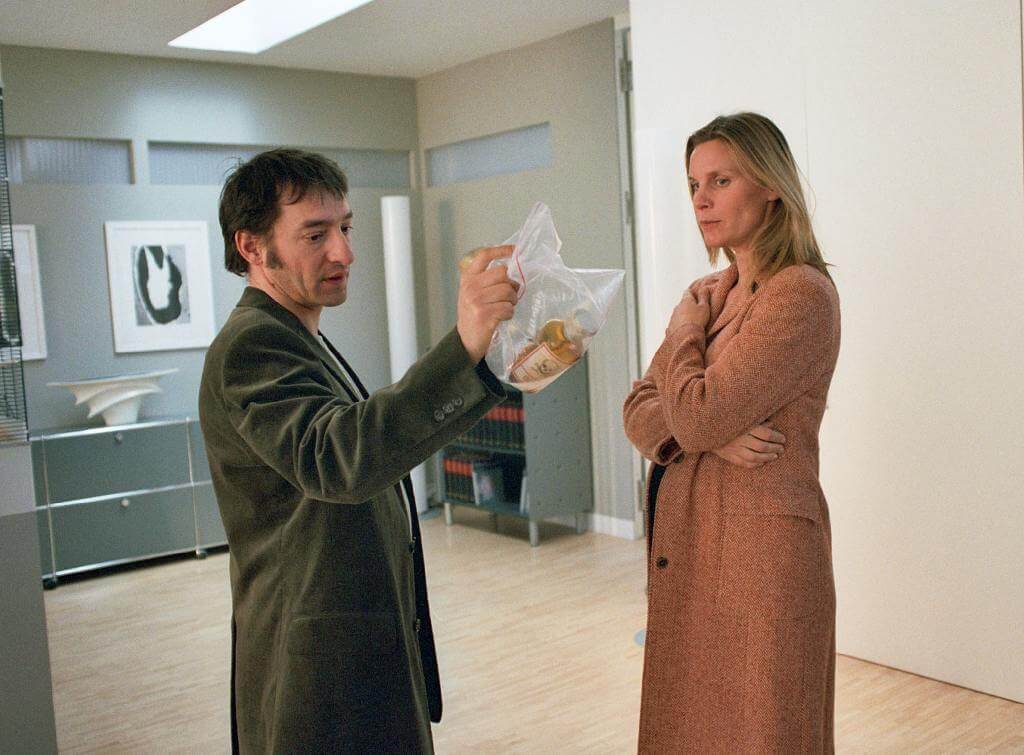

Der analytische und bedächtige Gegenpart zu Ritter ist oft der Ruhepol im Team. Der ehemalige Kunststudent geht strukturiert und faktenbasiert vor, durchdenkt Fälle rational und hält sich an die Regeln. Seine zurückhaltende Art und sein manchmal fast spießiges Auftreten stehen im Kontrast zu Ritters Draufgängertum, doch genau diese Gegensätze machen ihre Zusammenarbeit so effektiv. In „Hitchcock und Frau Wernicke“ zeigt sich seine geduldige, empathische Seite, als er die Aussagen einer scheinbar verwirrten Rentnerin ernst nimmt, während Ritter zunächst abweisend reagiert. Stark kämpft oft mit den Bürokratien des Polizeialltags und seinem Privatleben, was ihm eine verletzliche Seite verleiht.

Die Dynamik: Feuer und Wasser

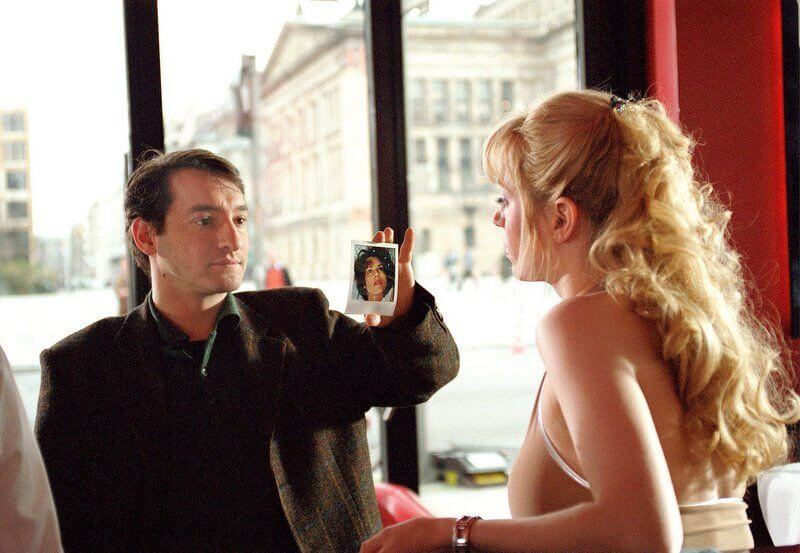

Ihre Chemie ist das Ergebnis perfekter Gegensätze: Ritters impulsiver „Schuss aus der Hüfte“-Ansatz trifft auf Starks methodische Gründlichkeit. Dieser Spannungsbogen erzeugt nicht nur Konflikte, sondern auch eine seltene Effizienz. In „Gegen den Kopf“ wird dies besonders deutlich, wenn Ritter die emotionalen Aspekte eines U-Bahn-Mordes betont, während Stark auf forensische Beweise und Videoaufnahmen pocht. Ihr markantester Running Gag ist ihre unterschiedliche Herangehensweise an die Mobilität im Berliner Verkehr: Ritter, der im Auto im Stau steht, während Stark ihn auf dem Fahrrad überholt – eine Metapher für ihre Charaktere.

Ihre Dialoge sind geprägt von trockenem Berliner Humor und gegenseitigen Seitenhieben, hinter denen sich jedoch großer Respekt verbirgt. „Wir brauchen Fakten, keine Gefühle“, knurrt Ritter in „Rosenholz“, nur um Minuten später seinem Instinkt zu folgen. Diese Dynamik wird in ihren letzten gemeinsamen Fällen noch vertieft, besonders in „Großer schwarzer Vogel“, wo Ritters zunehmende Erschöpfung und Starks besorgte Fürsorge ihre Beziehung auf eine neue Ebene heben.

Berlin als Schauplatz

Berlin ist mehr als nur Kulisse für Ritter und Stark – es ist ihr dritter Partner. Die Serie zeigt die Stadt in all ihren Facetten: die glitzernden Fassaden des Potsdamer Platzes in „Filmriss“, die düsteren U-Bahn-Schächte in „Oben und unten“, die mondänen Villen im Grunewald und die vergessenen Hinterhöfe Kreuzbergs. Die Hauptstadt prägt ihre Fälle durch ihre unverwechselbare Mischung aus Geschichte und Moderne, Glamour und Verfall.

Die Ermittler selbst sind Produkte dieser Stadt: Ritter verkörpert den alt-westlichen Berliner Charme mit Ecken und Kanten, während Stark den nüchterneren, moderneren Großstädter repräsentiert. Ihre Fälle führen sie durch alle sozialen Schichten, von der politischen Elite in „Eine ehrliche Haut“ bis hin zur illegalen Einwandererszene in „Dschungelbrüder“. Berlin ist stets Mittäter und Zeuge zugleich.

Abschluss

Ritter und Stark hinterließen mit ihren 31 Fällen das Porträt einer Stadt im Wandel und bewiesen, dass Gegensätze nicht nur attrahieren, sondern auch ermitteln. Ihr Vermächtnis ist ein Berlin-Tatort, der so vielschichtig und widersprüchlich war wie die Hauptstadt selbst – zwischen Schnauze und Herz, Regelwerk und Instinkt, Schein und Sein.