Die deutsche Hauptstadt Berlin dient seit Jahrzehnten als vielseitige Bühne für den „Tatort“. Mit seinem einzigartigen Flair aus Geschichte, sozialer Vielfalt und urbanem Wandel bietet Berlin einen fruchtbaren Boden für Kriminalfälle, die von der Vergangenheit der geteilten Stadt bis zu den komplexen Herausforderungen der Gegenwart reichen.

Die Ermittler-Generationen

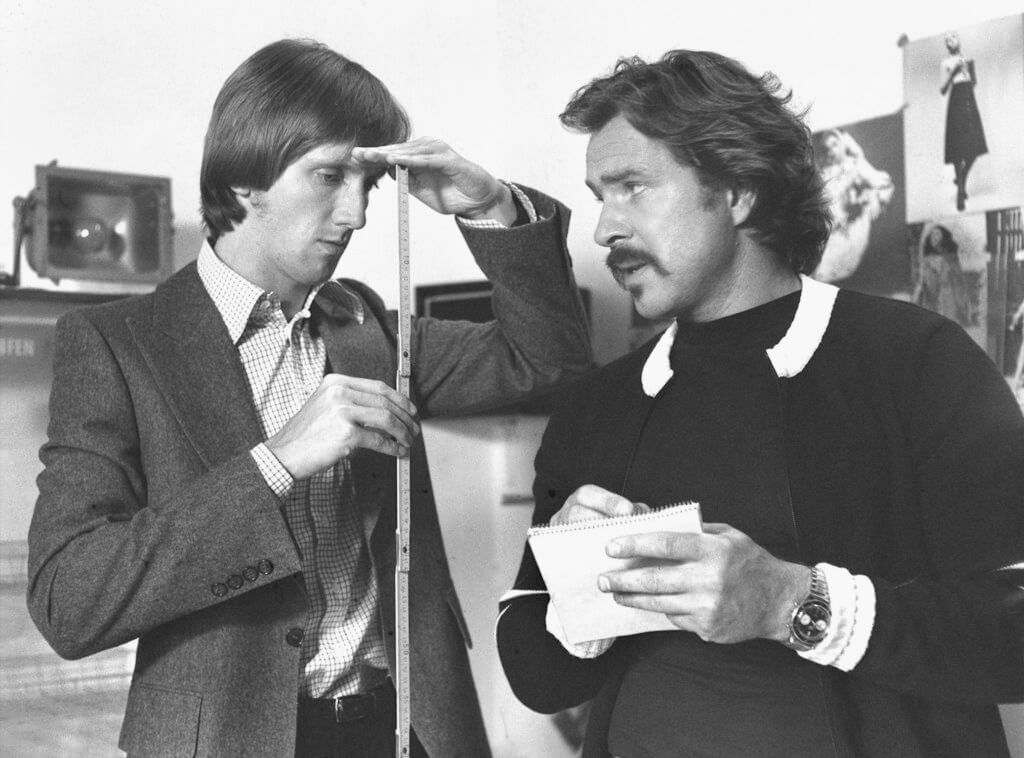

Kommissar Kasulke

Der erste Berliner Kommissar war Paul Essers Kasulke, dessen Dienstzeit nur zwei Folgen andauerte. Als Kommissar in den frühen 70er-Jahren ermittelte er in einem Berlin, das noch stark von der Teilung geprägt war. Sein zweiter Fall „Rattennest“ (Folge 22) wurde kontrovers diskutiert und verschwand für 17 Jahre im „Giftschrank“ der ARD.

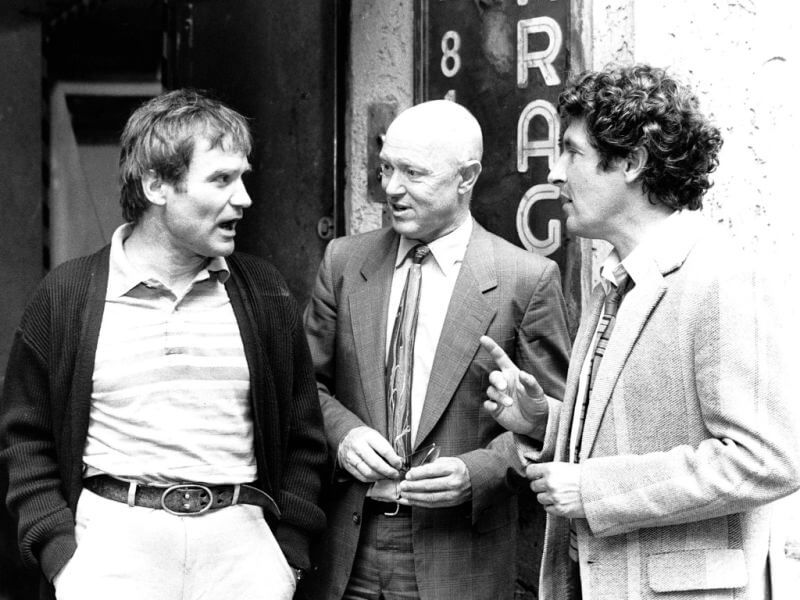

Kommissar Walther

Von 1981 bis 1985 verkörperte Volker Brandt den Berliner Kommissar Friedrich Walther. In seinen Fällen thematisierte der „Tatort“ in den frühen 80er-Jahren die Kontraste der geteilten Stadt, vom Wannsee-Villenviertel bis zu den alternativen Lofts in Kreuzberg. Der Kommissar war bekannt für seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden und die visuelle Ästhetik seiner Fälle.

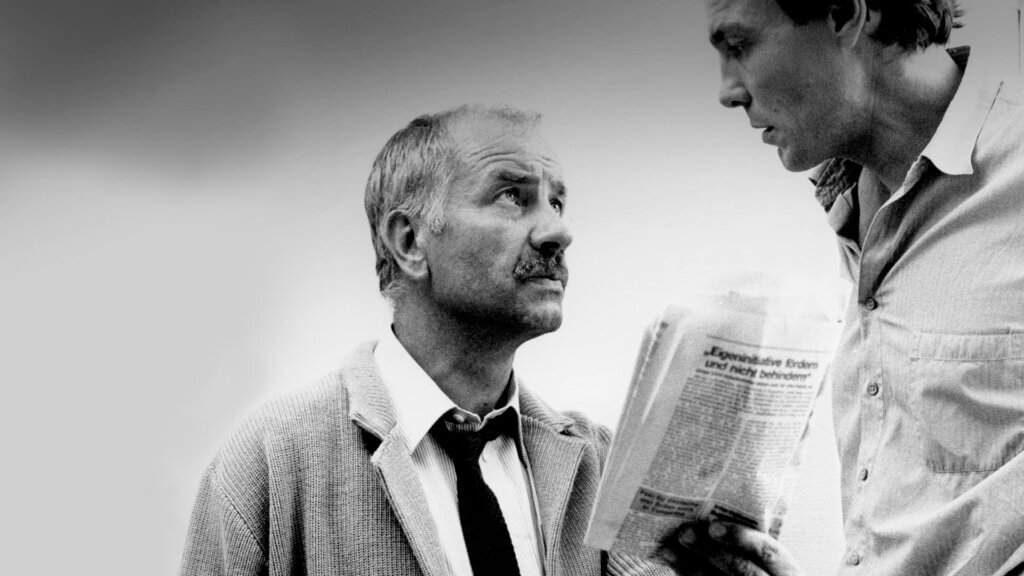

Hauptkommissar Markowitz

Mit Franz Markowitz betrat eine Ermittlerfigur die Bühne, die wie keine andere für die Nachwendezeit steht. Der Kriminalhauptkommissar, gespielt von Günter Lamprecht, wurde nach dem Fall der Mauer mit den persönlichen und gesellschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung konfrontiert. In der Folge „Tödliche Vergangenheit“ steht er vor dem schwersten Fall seiner Karriere, als er seine eigene Tochter ermordet auffindet, die er seit dem Mauerbau nicht mehr gesehen hatte.

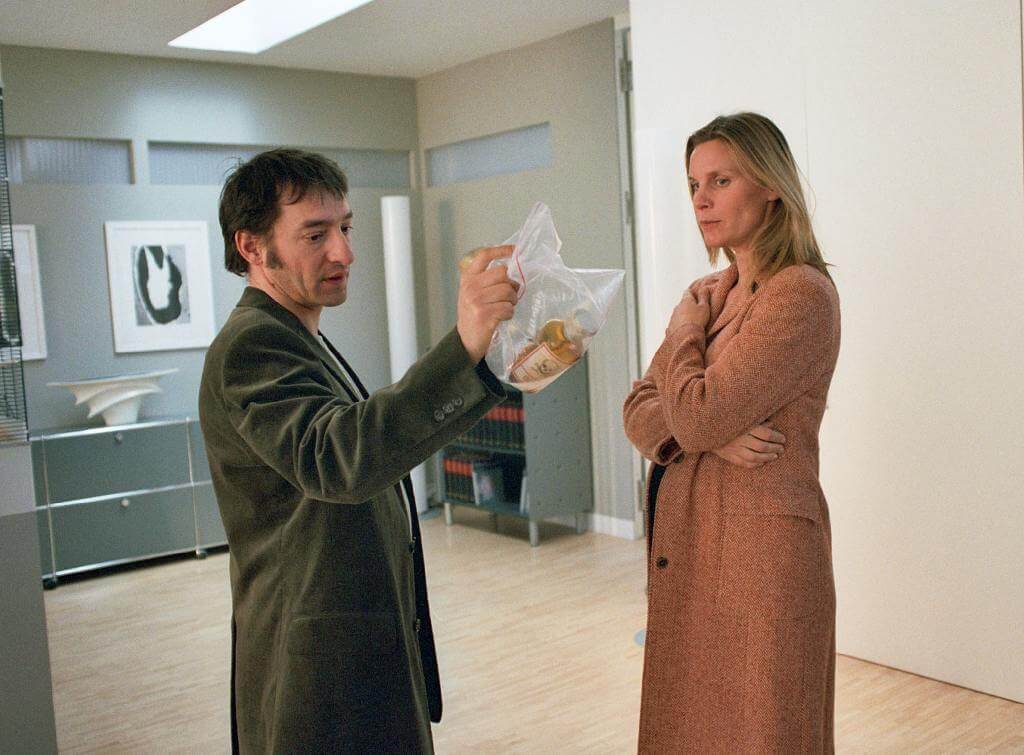

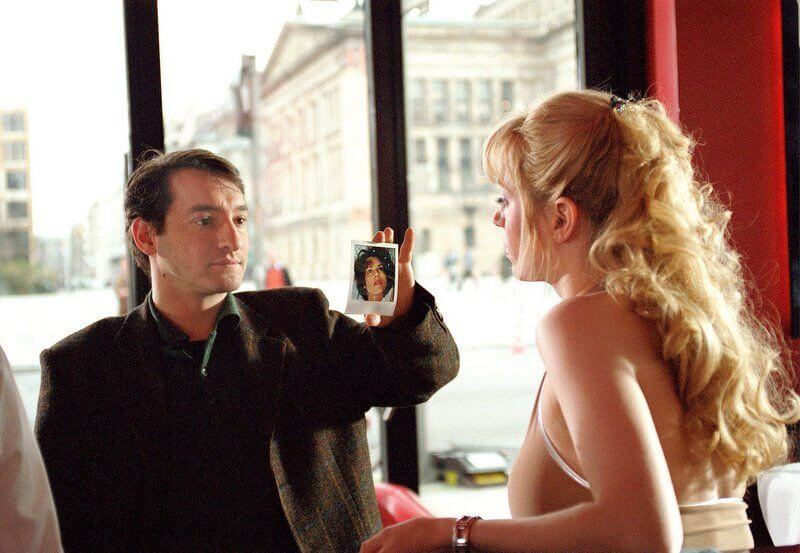

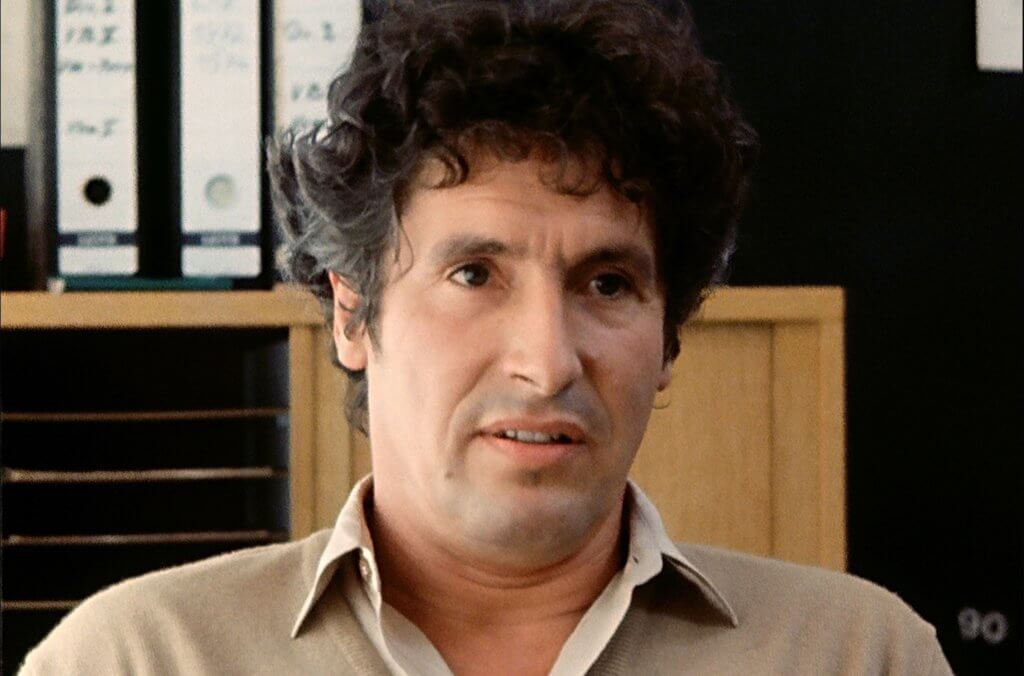

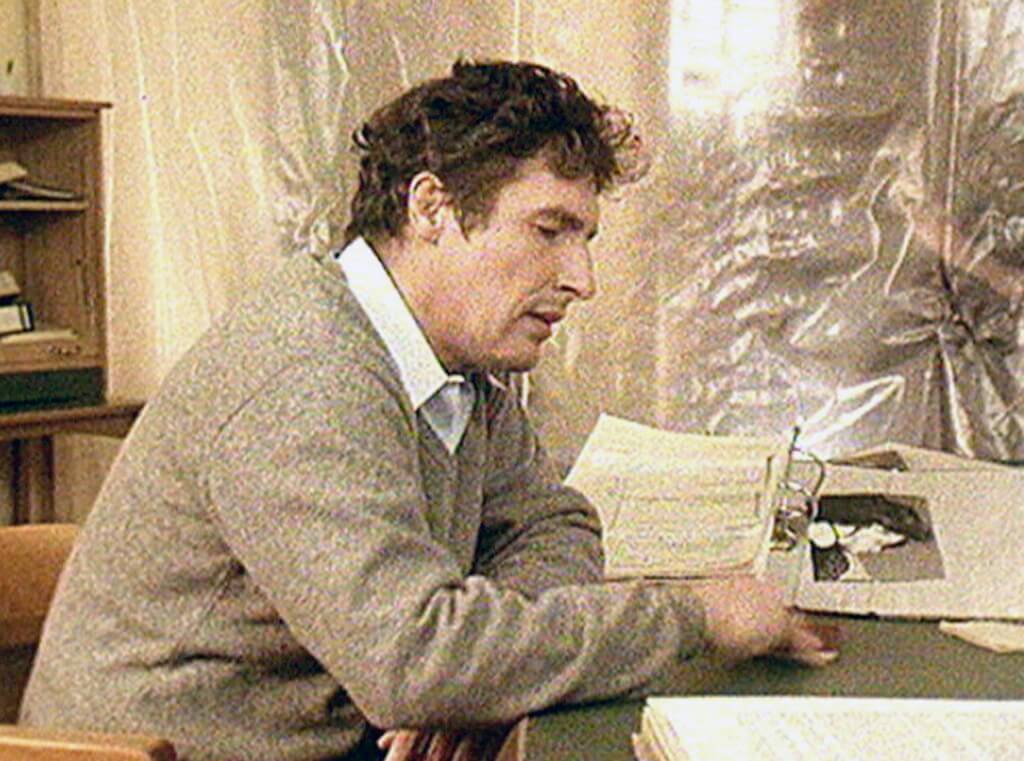

Ritter und Stark

Die 2000er-Jahre in Berlin wurden von dem Duo Till Ritter und Felix Stark geprägt. Ihre Fälle spiegelten die sozialen Umbrüche der Zeit wider, von Wirtschaftskriminalität in „Schweinegeld“ bis hin zur Darstellung illegaler Einwanderer in „Das Muli“. Ihre Partnerschaft endete, als Till Ritter in der Folge „Großer schwarzer Vogel“ (Folge 874) aus der Reihe ausschied.

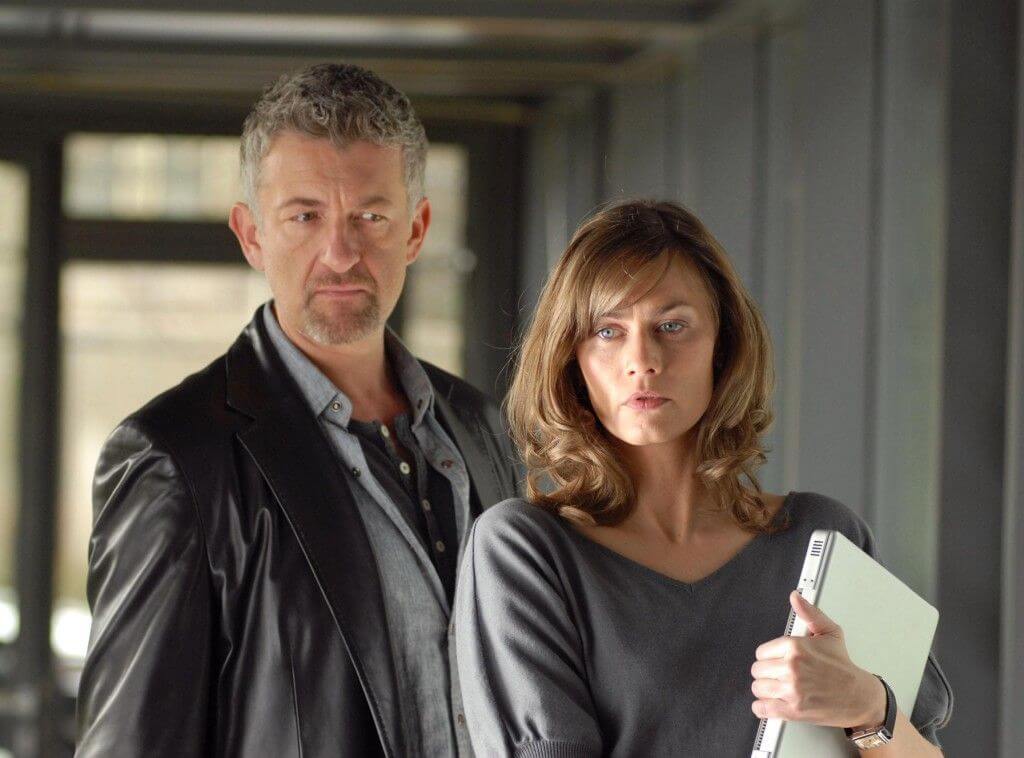

Rubin und Karow

Mit Nina Rubin und Robert Karow trat eine neue Generation an Ermittlern an, die die Großstadt mit einer dunkleren, psychologischeren Note beleuchtete. Ihre Fälle waren oft düstere Reisen in die Abgründe menschlicher Seelen, wie in „Amour fou“. Das Duo spiegelte die Ambivalenz der modernen Metropole wider, bevor die Geschichte von Nina Rubin mit ihrem tragischen Tod in der Folge „Das Mädchen, das allein nach Haus‘ geht“ zu einem Ende kam.

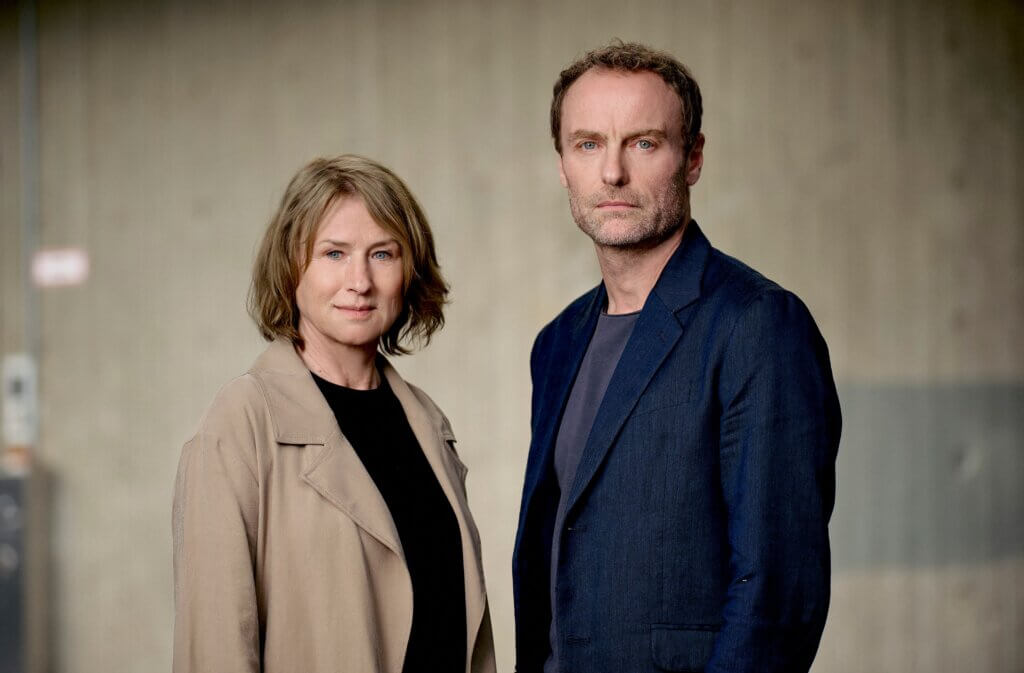

Karow und Bonard

Seit dem Ausstieg von Nina Rubin ermittelt Robert Karow mit seiner neuen Kollegin Susanne Bonard. Ihre Fälle, wie „Erika Mustermann“ und „Vier Leben“, tauchen tief in das politische und soziale Geflecht Berlins ein. Ihre Dynamik ist von respektvollem Siezen und hoher Abstraktionsfähigkeit Karows, gepaart mit Bonards Spezialität bei Verhören, geprägt. Sie stehen für einen neuen Ton im Berliner „Tatort“ – politisch, komplex und stets am Puls der Zeit.

Der Ort als Ermittler

In Berlin ist der Ort selbst eine treibende Kraft in den Geschichten. Die Stadt ist nicht nur Kulisse, sondern beeinflusst die Ermittlungen und die Themen der Fälle. Von den historischen Überbleibseln in der Post-Wende-Ära über die sozialen Brennpunkte in Kreuzberg und am Kottbusser Tor bis hin zu den urbanen Abgründen in Lichtenberg, die sich in „Am Tag der wandernden Seelen“ zeigen, spiegelt der „Tatort“ in Berlin stets die vielschichtigen Facetten der Stadt wider. Die Geschichten sind verwoben mit realen Orten und urbanen Herausforderungen, die unterschiedliche Ermittlergenerationen auf ihre eigene Weise angegangen sind.

Die Entwicklung des Tatort Berlin

Die Berliner „Tatort“-Folgen haben sich über die Jahrzehnte gewandelt, von den Anfängen in der geteilten Stadt zu den komplexen politischen Thrillern der jüngsten Zeit. Während die frühen Fälle oft die Brüche und die Melancholie der Mauerstadt thematisierten, spiegelten die Geschichten nach der Wiedervereinigung die Herausforderungen des Zusammenwachsens und der neuen Eigentumsverhältnisse wider. In den letzten Jahren hat sich der Fokus verstärkt auf gesellschaftlich relevante Themen wie Rechtsextremismus, Flüchtlingspolitik und die unsichtbaren Welten der Großstadt verlagert. Was alle Berliner Teams verbindet, ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Gegenwart der Stadt. Sie zeigen, dass Berlin nie stillsteht, weder in seinen Entwicklungen noch in seinen Kriminalfällen.